大後頭神経痛(だいこうとうしんけいつう)とは、良性の頭痛の中に属し、筋収縮性頭痛と呼ばれています。肩こりがひどい人は項頚部(うなじ)がつまった感じがして、こりがひどくなると頭痛が現れるという経験があると思います。なぜなら、頭痛の原因になる大後頭神経が、項頚部で僧帽筋(そうぼうきん)を貫いて後頭部へ出てきているため、筋の緊張が増すと神経が圧迫され、割れるような痛みが後頭部に現れます。(図-1・2)そして、この頭痛は、寝不足・疲れ・気苦労・曇った日・人混みなどが重なると頭痛が現れることがあります。また、内向的・孤立型の人、趣味がない人や、神経質・完璧主義の人は、常時緊張しているために、ストレスの発散ができずに頭痛が現れ易いようです。以上のようなことから、大後頭神経痛の起こる原因には、様々なストレスが大半を占めますが、中には姿勢〈頚(くび)の骨〉の異常などもあります。

次に治療は、骨の異常や筋の緊張をとる為に牽引(けんいん)をしたり、マッサージ・電気治療・ハリ治療を行います。また、多くの場合はストレスが第一の原因になるので、他にスポーツ等の趣味や生きがいを見つけることも大切です。

最後に、頭痛の中には様々なものがありますので、一度専門医の診察を受けることをお薦めします。

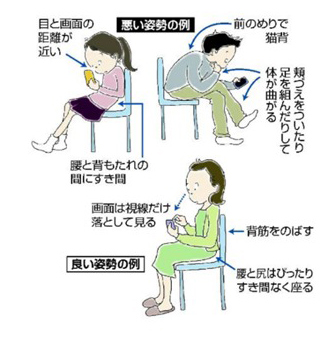

朝起きたとき、頚(くび)の後ろ側や、左右いずれかの側が痛み、ちょっと動かしても激痛がおこり、くびを動かせなくなることがあります。不自然な姿勢で寝ていた翌朝や、寝る場所が変わったり、枕が変わったりしても起こるようです。睡眠中なのでどのようにしておこったか本人にもわかりませんが、睡眠中は、筋が弛緩(しかん)するので、頭を不自然な角度に曲げると、頚部の一部が過度に引き伸ばされておこると思われます。朝起きたときだけでなく、その他にも長時間不自然な姿勢をとったり、冷たい風にあたったり、疲労した時などに不用意にくびをひねったりした場合にも起こります。

症状としては、くびのまわりや肩にある筋を押すと痛みが出たり、くびを動かすと痛みがでたり、後ろを振り返る時には、くびだけを回すのではなく全身でなければ振り返れないこともあります。痛みの起こり方や病歴から寝違いであることがわかりますが、他の病気の有無を確認するため、X線検査や神経学的検査なども行います。

治療としては、単なる寝ちがいでは、急性期の症状が長引くことはありませんので、安静にさえしていればふつう数日以内に痛みは消えます。症状の強いときは、ハリ治療が最も効果があります。あまりにも、痛みが強い場合は、カラーで短期間くびを固定します。なかには、頚椎(けいつい)の退行性変化(老化現象)などによるものや、炎症性の疼痛によるものなどがあり、この場合は治療が長引いたりしますので、安易な自己判断はせず、一度専門医の診察を受けることをお薦めします。

頚(くび)の骨は、あいさつ・食事・仕事等でたえず動いています。特に頚の骨の5番目と6番目のところは、非常に良く動くため、40才以上になると頚の骨が変形し、骨と骨の間にある軟骨<(椎間板)ついかんばん>が弱くなり、へしゃがってきます。

この変形した骨や、扁平化した軟骨により、頚から腕や手に出る神経を圧迫し、頚の痛みや、肩こり、手のしびれ等の原因となります。特に頚と顔を上に向けると、骨髄から手に出る神経が強く圧迫されるため、これらの症状が強くなり、レントゲン写真を撮りますと、余分な骨や、扁平化した軟骨が確認されます。

治療としては、湿布・軟膏を塗ったりします。また、筋肉の緊張を取り除く目的で、頚を軽く引っ張ったり、電気治療やマッサージ、ハリ治療を行います。

アメリカンフットボールやラグビーなどのコンタクトスポーツでは、頚(くび)から腕(手)にかけての焼ける様な痛み、いわゆるバーナーペインの発生がよくみられます。この焼ける様な痛みは、アメリカ等ではバーナー、もしくはスティンガー(刺す様な)と表現されており、日本においては電気が走る、電気肩等と呼ばれています。

どうしてこのような痛みが発生するのでしょうか?原因として考えられるのは、相手の選手との接触、または転倒によって、地面にぶつかった際、強い外力をうけることにより

頚が後ろに曲げられ、頚から出る神経(神経根)が圧迫された場合

頚が横に曲げられ頭が向いた方の頚から出る神経(神経根)が圧迫された場合

頚が横に曲げられ、伸ばされた側の鎖骨(さこつ)の上にある腕神経叢(わんしんけいそう)が牽引された場合

肩が下に押し下げられ、下げられた側の鎖骨の上にある腕神経叢が牽引された場合

以上4つがおもな原因とされていますが、そのほかに、外力による頚椎の椎間板(ついかんばん)ヘルニアによるものや、骨髄(こつずい)損傷又は、鎖骨の上にある神経の束(腕神経叢)が直接打撃をうけた場合も発生するといわれています。二次的な症状として、筋力・知覚の低下、頚を動かすたびに焼ける様な痛みが反復しておこることもあります。

さて、治療法ですが基本的には症状が消えるまでの間は安静です。もし1・2の原因で受傷したのであれば、牽引・温熱・電気治療等が有効な治療手段となります。

しかし、3・4の原因で受傷したのであれば、温熱・電気治療はさておき、受傷姿勢を再度繰り返すような牽引療法はしてはなりません。仮に受傷から2週間を経ても、症状の回復が認められない場合は、より重篤な神経損傷も考えられるため、再検査が必要となります。

症状が完全に消えるまでは、治療に専念してください。又、再発予防としては、危険回避技術の向上が第一ですが、頚の筋力強化・練習(試合)前のストレッチは念入りに行って下さい。アメリカンフットボールの選手には、頚を保護するネックガードの装着も有効です。

肋骨骨折には、

1)直接強打して骨折する場合。

2)胸部が前後あるいは左右から強く圧迫されて外側にはじけるように骨折する場合とがあります。(下図参照)

症状は、肋骨部に押して痛む所があり、深呼吸・セキ・クシャミ・体を動かす事によ

り痛みが増強されます。

治療は、専用のバンドをしめて固定し、安静を保ちながら、電気治療・湿布を施せば、3~4週間の通院で治ります。

肋骨骨折は、1本がほとんどですが、隣接した2本以上が骨折する場合もあります。時に、胸膜(きょうまく)・肺などの損傷が合併する事がありますので、要注意です。なお、骨がもろくなった方(骨粗鬆症)は、クシャミやセキでも骨折を起こす事があります。又、最近ゴルフのスイングにより過度の負担が肋骨にかかり、骨折される方も多く見うけられ、ゴルファー骨折といういただけない病名で呼ばれています。単純な骨折の場合は、経過は良好です。

帯状包疹(たいじょうほうしん)は、水痘(すいとう)と同じヘルペスウイルスの感染によって起こりますが、免疫(一度その病気にかかると二度とかからなくなる状態)のない状態での感染が幼児によくみられる水痘で、成人が免疫のある状態での感染では帯状包疹となって現れます。

ヘルペスウイルスは一度感染すると水痘が治った後も体のある部分に潜んでいるので、免疫の力が低くなったり、その他の原因でそのウイルスが活性化されると帯状包疹が発症してきます。なお、感染の経路は分かっていません。帯状包疹は出現する数日前、発熱、だるさ、それぞれの神経に沿って触った感覚が敏感になったり痛みが出たりします。そして、皮膚に赤い小さな点の様な発疹が出来て、次に水ほうになります。水ほうは初め透明ですが、数日で濁って5~10日でかさぶたの様になります。 また、肋間(ろっかん)神経、三叉(さんさ)神経、坐骨(ざこつ)神経といった所に神経痛がでてきやすいのも特徴です。そして、帯状包疹の水ほうが治った後も神経痛だけが残ってしまう場合があります。とくにお年寄りで体の調子の良くない人に多い様です。原因はよく分かりませんが、帯状包疹による神経の変性ではないかと言われています。その神経痛の痛みは非常に激烈でやけるような、あるいは鋭い刺すような痛みであり、しばしば夜も眠ることができません。

帯状包疹の治療としては、その後の神経痛に関しては、ハリ、灸治療などを行うのも良い手段と思います。ハリの手技としては、囲み針などが有効です。

腰痛を起こす原因には色々なものがありますが、たいていは安静にしていたり、痛み止めの薬を飲んだり、湿布を貼ったりする事でよくなります。また、腰を引っぱったり、温めたり、低周波とかSSPなどと言う電気治療を続ける事で痛みが和らいで行きます。かなり痛みのきついぎっくり腰や、坐骨(ざこつ)神経痛を伴った椎間板(ついかんばん)ヘルニア、また高齢の女性に多い骨粗鬆症(こつそしょうしょう)でもコルセットを装着することなどで少しずつ痛みが軽快していくものです。 しかし、以上のような治療を続けていても一向に痛みが改善しない場合は注意しなければなりません。特に40、50歳以上で安静にしているにもかかわらず背中や腰が痛んだり、下肢のつっぱりやしびれが強くなってきた場合は悪性の腫瘍(しゅよう)が最も強く疑われます。骨の腫瘍のうち、最も多いのが肺癌、乳癌、腎癌などの内臓器の癌〔がん〕の転移です。体調がすぐれず痩せてきたとき、変に咳などが出る場合は、積極的に検査をされることをお勧めいたします。早期に発見されればされるほど治療効果もよく、快適な生活を送ることが出来ます。安静にしているのに痛みが止まらない場合は、早期に診察を受ける事をお勧めします。

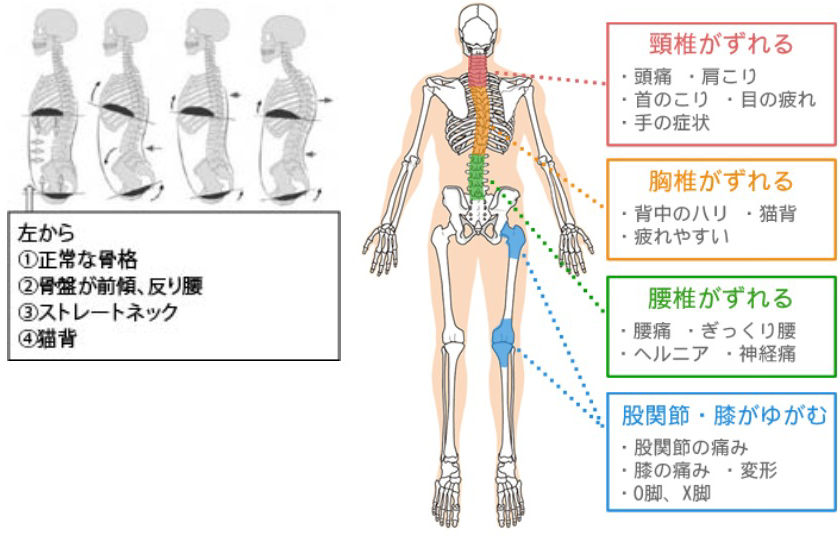

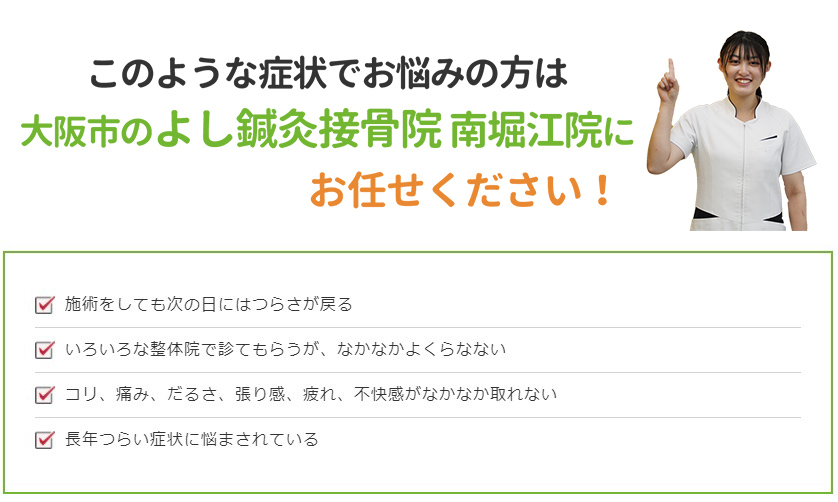

ホ乳類の背中には背骨(脊椎)が存在します。この背骨は、身体を支える柱の役目や、脳につながる太くて重要な神経を守る働きがあります。人間は四本足の動物と違い二本の足で歩くため、重い頭と腕を背骨で支えなくてはなりません。この為、人間の背骨は独自の発達をとげ、軽いS字状の形をとるようになりました。このS字状の弯曲(わんきょく)は、頚(くび)、背中、腰の三箇所からなっています。このS字状の弯曲は、自動車のサスペンションの様な役割を持ち、歩行の際足から受ける衝撃を脳に直接伝えないようにしているのです。しかし、この弯曲は、高齢になるに従ってきつくなり、特に頚や腰のきつい弯曲は肩こりや腰痛の原因となります。では、なぜ高齢になるとこの弯曲がきつくなるのでしょう。背骨は頚にある七個の頚椎と、背中にある十二個の胸椎と、腰にある五個の腰椎が積み重なってできています。このそれぞれの背骨は筋肉や靭帯により支えられていますが、高齢になるとこの背骨を支える筋肉などが衰えるため、頭や腕の重さに耐えられなくなった背骨はバランスを崩し、弯曲は徐々にきつくなっていきます。さらに骨粗鬆症(こつそしょうしょう)等により背骨が弱くなったり、圧迫(あっぱく)骨折を起こすことにより一層その傾向は強くなり、見かけ上背中がまるく背が低くなったように見えます。軽いものは生理的な変化ですから心配はありませんが、きつくなると肺や胃腸といった内臓が圧迫されることがありますので注意が必要です。

予防法としては適度な運動と、カルシウムを多く含んだ食事をとることを、日ごろから心がける事がよいと思われます。

腰部脊柱管狭窄症(ようぶせきちゅうかんきょうさくしょう)という病気は、中・高年令の方に起こる病気です。症状は、安静にしているときには、しびれとか痛みはないのですが、歩き出すと両足がしびれて痛くなり、足が前に出なくなります。このため途中でしゃがみこんで、休まざるをえなくなってしまいます。目的の所まで行くのに、途中で何回も休みながら歩かなければなりません。しゃがむと足のしびれも軽くなりますが、歩き出すとまた足にしびれや痛みがきて、足が前に出なくなります。また、お尻や太ももの後ろがつっぱったり、足の感覚がにぶくなる坐骨(ざこつ)神経痛を伴うこともよくあります。

この病気の原因は、腰の骨<(腰椎)ようつい>が高年令になって変形してきたり、腰の骨と骨の間をつないでる黄色靭帯(おうしょくじんたい)というすじが厚くなったりするために、腰の骨(腰椎)にある脊柱管という管が細くなり、その中を通る神経が圧迫されて血液の流れが悪くなり、足がしびれます。歩くことによって腰の骨(腰椎)の脊柱管がよけいに細く狭くなり、しゃがむことによって脊柱管が広くなります。このため、歩いている途中で、しゃがみこまざるをえなくなるのです。

この病気の治療は、腰の動きを止めるためにコルセットをしたり、痛みを和らげる低周波治療、ハリ治療を行います。ハリ治療としては脊椎(せきつい)の周囲への刺激や障害を受けた神経の根元付近まで刺激し電気的に刺激を与えるなどを行います。 基本的には、腰の骨(腰椎)の変形による病気ですので完全には治りにくいのですが、頑張って治療していきましょう。

腰痛はいろんな原因で起こります。若い人の場合は腰椎捻挫(ようついねんざ)、筋筋膜性腰痛(きんきんまくせいようつう)、椎間板(ついかんばん)ヘルニアなどの病気が多く、老人の方は、変形性腰椎症、骨粗鬆症(こつそしょうしょう)、腰椎すべり症などの病気のため痛みを感じます。これらの病気の治療としては、まず安静を保ちます。それと同時にアイシングやハリ治療をすることも勧められます。痛みが少し和らいだ時点で、温かいお風呂に入ってゆっくり温めて下さい。腰を温めたり、低周波電気を用いたり、腰を引っ張ったり、ハリ治療やマッサージをすることにより痛みを和らげ、筋肉の血行を改善します。

老人の方で骨が軟らかい骨粗鬆症のある場合は、マッサージはかえって痛みが強くなりますのでしてはいけません。ホットパックなどの温熱治療と電気治療をおすすめします。治療は長期間続けても心配はありません。変形性腰椎症、腰椎すべり症、骨粗鬆症の場合は長く通院する必要があります。

湿布は、局所の血行を促し、痛み、炎症を取り除くための薬であり、単に冷やしたり、温めたりするものではありません。冷たく感じる湿布もサリチル酸メチル、メントール等の薬が含まれており、これらの薬は痛みを和らげます。湿布剤には臭い、皮膚への刺激の強いもの、弱いものなど様々なものがありますので好みのものを用いて下さい。温かい湿布には、唐がらしエキスが含まれているため温かく感じますが、皮膚がかぶれる事がありますので注意して下さい。

コルセットは、

1)腹部を締め付け腹腔内の圧をあげることによって、腰椎(ようつい)の異常な前方への弯曲を減少させる。

2)腰椎にかかる負担(荷重)を分散させる。

3)腰の運動をある程度制限させ安静にする。

以上を目的とし、腰痛の軽減をはかっています。

コルセットには、さらし巻から硬性コルセットなど症状により、いろいろありますが、コルセットをする事で腰痛は和らぎますので、どうぞ安心してご使用下さい。なお、日常生活のうえで、やわらかいベッドやマットレスは腰痛に負担をかけますので、なるべく硬いマットレス及びふとんの上でお休み下さい。

*コルセットをしたままの睡眠や食事は避けて下さい。

椎間板(ついかんばん)というのは、上下の腰の骨(腰椎)の間にあって骨と骨をつないでいる軟骨のことです。この椎間板は30才頃から少しずつ弱く、もろくなっていき、重い物を持ったりしたときに、椎間板が圧迫されてへしゃげてしまいます。へしゃげた椎間板は骨髄神経の通る管(脊柱管)に向かってとびだし、このとびだすことをヘルニアといいます。腰椎部の脊柱管へとびだした椎間板(腰椎椎間板ヘルニア)は脊髄から出て足へ向かう神経を圧迫します。この為、お尻、太ももの後ろ、ふくらはぎがつっぱって痛くなり足がしびれてきます。この痛みのことを坐骨(ざこつ)神経痛といい、多くは、腰椎椎間板ヘルニアによっておこります。背骨を伸ばすと痛みが強くなるので腰を曲げて歩いたり、寝るときには膝を曲げて横向きに寝るようになります。

治療方法としては、まず安静にします。温かい風呂に入るのも痛みを和らげるので勧められます。痛みをとるため腰を牽引したり電気治療・ハリ治療・マッサージなどをおこない、仕事中は腰にコルセットをつけると痛みが和らぎます。

以上の治療でたいていは症状がとれますが、どうしても痛みがとれない場合はレントゲンやMRIなどの検査をする必要があります。

みなさんは腰椎分離症・すべり症という病気を聞いたことがありますか?これは数ある腰痛の原因の一つです。

【分離症】

椎弓が上関節突起と下関節突起の間で分離した状態のものをいいます。小学校高学年から中高校時代(10~15才)に激しいスポーツをしていた男性に多く見られ、先天性の素因のあるところへ、激しいスポーツを続けたことが引き金を引くかたちで、発症する疲労骨折と考えられています。その他には高所から飛び降りたり、激しく腰をぶつけた時に起こる外傷性のものもあります。

【すべり症】

椎体が前方(腹側)または後方(背側)にずれ、不安定な状態をいいます。まず分離症(前述)に伴い、それが成人になるに従って徐々にずれていくものや、また30代後半からの女性に多く見られるもので、分離しないでずれるものなどがあります。

これらの症状としての特徴は、安静時の激しい痛みは少なく、スポーツや仕事により痛みが増強します。その痛みは決して激しいものではなく、重いとかだるい痛みといった、いわゆる鈍痛が多く、まれに足の方へ痛みやシビレがでる場合もあります。

次に治療法は、急性時には安静が第一です。まず運動を休止し、腰への負担を減らすためにコルセットを装着してもらいます。そして鍼灸治療や電気治療により筋肉の緊張をほぐします。その後症状が落ち着けば、徐々に腹・背筋運動(筋力アップ)やマッサージを無理なく始めていきます。その後痛みがなくなっても、再発防止のために日常生活での姿勢や動作に気をつける必要があり、普段から適度な運動(腰・殿部のストレッチングなど)をすることをお勧めします。基本的には保存的療法(手術をしない方法)が主になりますが、何度も再発を繰り返す場合には、最終的に手術という手段もあります。

ぎっくり腰とは、重いものを持ったり、体をねじったり、顔を洗おうとして腰をかがめたりしたとき、急に腰の痛みを覚え動けなくなることを言います。

1)腰椎椎間板(ようついついかんばん)ヘルニアによる場合は、30才以後、上下の腰の骨の間にある椎間板という軟骨は、年齢と共に弱く傷付き易くなります。重いものを持ったとき、この軟骨に亀裂が生じます。このため激しい腰痛が起こります。

2)腰椎は5つの骨よりなっています。この腰椎は、椎間板という軟骨と、椎間関節という関節でお互いに連がっています。挨拶をしたり、腰をねじったりしたとき関節に捻挫を生じます。このため強い腰痛が起こります。

3)若い人、力仕事をする人では荷物を持ったり、スポーツをしたとき、筋肉と筋膜による痛みが生じます。これを筋筋膜性腰痛(きんきんまくせいようつう)といいます。

ぎっくり腰の原因は以上のようにいろいろですが、治療としては痛みの激しいときは、まず安静を保つと同時に、アイシングを行うことが勧められます。その後、コルセットをしたり、電気治療、ハリ治療、マッサージ、腰の牽引を行います。シップ薬を貼ったり軟膏を塗ったりするのも痛み止めの薬が入っているため、痛みが和らぐのでよい方法です。ぎっくり腰の痛みは、坐骨神経痛とちがって長く続かず、比較的早く治ります。

20才から50才頃までの年令で男性の場合、筋肉質で良く仕事とか、スポーツをする人、女性の場合は、なで肩の人に手のしびれとか痛みが起こる事が良くあります。手全体がしびれ、腕が痛く頚(くび)・肩が良くこるのが特徴です。手を上にあげると痛み、しびれはよけいに強くなります。頚椎<けいつい(首の骨)>から出て手に伸びてる神経と心臓から出て手の方へ流れている動脈<(鎖骨下動脈)さこつかどうみゃく>が胸の第1番目の肋骨(ろっこつ)の所と鎖骨(さこつ)の下で一緒になって束(たば)になります。この場所はもともと狭い所であり力仕事とか家事・育児による肩・首の筋肉のこりとか緊張がおこったときに神経・血管の束が圧迫されて手がじんじんとしびれたり、むくんではれぼったい感じが出てきます。

治療としては電気治療とかマッサージ、ハリ治療とか筋肉を温めたりすることで頚・肩の筋肉の緊張を取ることによって、神経・血管の圧迫が除去されれば、しびれ等は取れてしまいます。また、血の流れを良くするビタミンEなど筋肉を和らげる薬も効果があります。

腱板とは、肩甲下筋(けんこうかきん)・棘上筋(きょくじょうきん)・棘下筋(きょっかきん)、小円筋(しょうえんきん)から成る4つの筋が集合したもので、これが上腕骨の大結節(だいけっせつ)と小結筋(しょうけっせつ)という小さな部位に板状のすじとなり、上腕骨(じょうわんこつ)の頭全体を被っています。このため肩は、人間の関節の中で最も大きな動きをすることが出来ます。しかし、上腕骨大結筋付近の腱板は、内側・外側ともに滑液包(かつえきほう)につつまれ、運動することにより肩甲骨の肩峰(けんこうこつのけんぽう)などに圧迫される為、血行不良となり腱終末部では痛みやすく、腱板断裂がもっとも起こりやすい部位です。肩腱板障害の起こる原因としては、転倒・直接打撲や投球等スポーツによる使いすぎ等があります。又、中年以降になると1回の外力ではなく、長い年月使用され腱板がもろくなっている為、ちょっとした力で簡単に傷ついてしまう事があります。

治療法は、軽度な損傷では電気治療・ハリ治療・運動療法・湿布・軟膏で充分ですが、肩腱板断裂などの症状が重度な場合は、筋腱部にストレスが加わらない位置で安静固定を図りますが、長期にわたり夜間痛が持続、筋萎縮や拘縮等が出現したものは手術の適応も考えられますので、一度専門医の診察を受けることをお薦めします。

野球、ソフトボール、テニスなどスポーツをおこなう上で肩ほどよく使用されている関節はなく、肩のスポーツ障害は膝(ひざ)の障害に次いで発生頻度が高いと言われています。

特に野球は大人から子供まで親しまれているスポーツであり、その競技動作(投球動作)において肩関節は非生理的な運動を強いられ、そのような運動を繰り返す事によって様々な障害を引き起こします。

広い意味での野球肩と言われているものの中には、投球動作以外でも起き得る腱板障害(けんばんしょうがい)、上腕ニ頭筋長頭腱炎(じょうわんにとうきんちょうとうけんえん)、動揺性肩関節(どうようせいかたかんせつ)など肩の各種疾患が含まれますが、特にここでは投球動作でのみ発症する障害(ベンネット障害)と発育成長期の肩のスポーツ障害としての上腕骨近位骨端線離開(じょうわんこつきんいこったんせんりかい)(リトルリーグ・ショルダー)を説明していきたいと思います。

【ベンネット障害】

ベンネット障害とは、長い年月投球動作を繰り返す事によって、上腕三頭筋(じょうわんさんとうきん)肩関節後方の関節のふくろが過緊張し、肩関節を形成している肩甲骨臼蓋(けんこうこつきゅうがい)後上方に骨棘(こつきょく)と言う軟骨が生じます。それが少しずつ大きくなる事によって、上腕骨頭(じょうわんこっとう)に衝突したり腋窩神経(えきかしんけい)を刺激したりします。

症状として、フォロースルー期に肩の後方に痛みが走ったり、大きくバックスイングをしたときにも、ゴリっと音がして肩が抜けたような状態になり、数日間痛みが持続するという事も起こってきます。

治療としましては、軽症の場合、投球を禁止し局所安静に努めハリ治療やマッサージをし経過を観察します。しかし、それでも頑固な疼痛の続く時は、必要な場合において手術療法も考えられます。

【リトルリーグ・ショルダー】

発育期には、骨端線(こったんせん)(骨端軟骨層)という骨の成長を司る軟骨

層があります。リトルリーグ・ショルダーとは、その軟骨層が閉鎖するまでの時期(8~15歳くらい)に無理な投球動作を繰り返し行う事により、徐々に骨端線が離開していく障害です。

症状は、投球動作による肩痛が主ですが、痛みの場所は他の野球障害のように肩の前方または後方に限局しておらず、骨端線全周にわたって痛みが存在します。又あらゆる方向の肩の運動で痛みが誘発されます。

治療としましては、まず投球を禁止し、三角布・バンドによって3週間程度固定します。

または、ハリ治療などを行います。

その後痛みが軽減すれば、肩関節の正常な運動範囲の獲得を第一の目標とし、徐々に筋力トレーニングを開始します。再発予防としては、肩の痛みがあれば投球を中止させる、投球回数を制限させる、変化球を投げさせない等指導者の認識が必要となってきます。

肩関節は、体の関節の中で最も動きが広いがその反面、安定性に乏しく外傷の受けやすい所でもあります。動揺性肩関節症は、肩関節脱臼(だっきゅう)のように一定方向に不安定を生じるものではなく、あらゆる方向にゆるい不安定な肩を示し、バレー・水泳・野球など肩関節に強くストレスのかかるスポーツや10代~20代の若い女性にも多く見られます。

原因としては、

外傷性によるもの

スポーツなど過度の使用による筋、腱(けん)及び靭帯(じんたい)の弛緩

肩関節脱臼による関節包や靭帯の損傷

習慣性肩関節脱臼による不安定性

外傷性以外のもの

肩甲骨関節窩(けんこうこつかんせつか)が浅いもの

筋力の弱い人

肩甲骨関節窩の傾きや上腕骨骨頭(じょうわんこうこっとう)の骨構造の不適合

肩甲骨関節唇(けんこうこつかんせつしん)の形成不全

筋・神経の麻痺性によるもの

症状としては、肩関節前面(烏口突起(うこうとっき)、烏口上腕靭帯(うこうじょうわんじんたい)、結節間溝(けっせつかんこう))の圧痛、脱力感(だるさ)肩関節周囲の痛みや炎症があり、スポーツ選手ではスポーツ後の脱力感など軽度のものから、安静時にでも脱力感を中心とする痛み、又は不安定性や肩関節の運動制限など重度のものまであります。また、重量物を持ったり、腕を下方に引くと三角筋のところが扁平や陥凹して見えます。

治療としては、理学療法、ハリ治療、マッサージ、薬などやスポーツなどでは練習量を減らすか、安静にすることによって脱力感や痛みは軽減されます。しかし、それだけでは治療の半分にもなっていません。一番大切なのは、肩関節周囲の筋力強化なのです。特に、外転・外旋筋(がいてん・がいせんきん)といわれる、腕を横に上げたり、腕を開く運動をする筋肉を集中して鍛えることです。筋肉を鍛えることにより今まで以上に安心してスポーツや日常生活が楽しく過ごせます。

肩鎖関節は、鎖骨(さこつ)と肩甲骨(けんこうこつ)によって出来ている小さい不安定な関節で、靭帯(じんたい)によって安定性を保っています。肩鎖関節損傷は、程度によって、ねんざ(肩鎖靭帯の損傷)、亜脱臼(肩鎖靭帯の断裂)、脱臼(肩鎖靭帯・烏口靭帯、両方の断裂)に分ける事が出来ます。(図-1)

原因

多くはスポーツや交通事故などにより、肩を直接打った時に起こります。又、転倒の際に肘や手をついたときにも起こります。

症状

ねんざでは、肩鎖関節部の圧迫による痛みや腫れ、そして肩を動かすと痛みが増強します。亜脱臼では、捻挫の症状に加えて鎖骨外側がやや上方に突き出た変形を認めます。脱臼では、亜脱臼の症状が著名になり、変形は一層明らかになります。

治療方法

捻挫の場合は、三角巾により数日間安静を保ちながら、低周波療法や温熱療法、ハリ治療などにより痛みをとる治療を行っていきます。亜脱臼の場合も捻挫と同様に治療を行い、安静、固定に勤めます。痛みのとれない時は、手術を行うこともあります。脱臼の場合は、ほとんどは手術になりますが、年齢・職業・スポーツ選手か否かを考慮しながら、手術を行うかどうかを決めます。尚、スポーツ復帰に際しては、肩の動きや筋力が十分に回復しているかどうかをチェックする必要がありますので、スタッフの指示を受けて下さい。

肩関節は、運動可動域が非常に広く、腱板、靭帯(けんばん、じんたい)等でしっかり覆われているものの、上腕骨の骨頭(こっとう)を受ける関節窩(かんせつか)という受け皿が小さいため、どうしても脱臼しやすくなります。そして前方での運動がしやすいように関節窩はやや前方を向いていてまた、関節包<(かんせつほう)関節を覆ってる袋>の前部にも弱い部分があるので手を後について転倒したときなど前方に脱臼しやすくなります。

肩甲上神経は、頚椎(けいつい)の5・6番目の神経が束となり肩甲骨の後を通り、腕を動かす2つの筋の運動をつかさどります。肩甲上神経は圧迫されやすい場所が2ヶ所あり、1つは肩甲骨の上の切れ目の所にある靭帯(じんたい)(上肩甲横靭帯)が張り、狭いトンネル状となりその中を神経が通り、通り道で肩甲上神経が圧迫されると肩甲骨の上方についてある筋肉<(棘上筋)きょくじょうきん>の運動障害を生じ、腕を横から挙げる力が弱くなります。もう1つは、肩甲棘の外側を通り、外側の靭帯(下肩甲横靭帯)が張りその中を神経が通り、通り道で圧迫されると肩甲骨の下方についている筋肉<(棘下筋)きょっかきん>の運動障害を生じ、腕を曲げ外側に開く力が弱くなります。また、神経が圧迫されてシビレた所を打たれると痛みが増幅され、肩甲骨の奥の方でズンズンするような痛みや、肩の運動痛と脱力感や疲労感があり、運動後は安静時に痛みが出ます。

原因

野球の投球やバレーボールのアタッカーなどの繰り返されるストレスや、肩甲骨をぶつけたり、神経の通り道の狭く小さくなるものがあります。

治療

局所の安静と温熱療法、ハリ治療、マッサージなどで改善されますが、治療を続けても症状の軽快しない時には手術的療法となることもあります。

肩の石灰沈着性腱炎とは、腱板(けんばん)というすじの中に石灰が沈着する事によって肩関節周辺の炎症が起こり、それが原因となって疼痛、運動制限と言った症状を引き起こします。

しかしながら腱内石灰沈着には、臨床症状やレントゲン像から4つの病期に大別でき、病期によってかなり異なった症状が現れます。つまり、急性発作的な激痛を伴うものから肩の鈍痛、肩の運動後の痛みを感じるもの、また自覚症状のないものなど様々です。

第1期

石灰沈着が腱板というすじの中に限局している状態で、ほとんどの場合無症状です。

第2期

石灰沈着物が運動時の摩擦を少なくするための、注油機構の働きをする肩峰下滑液包(けんぽうかかつえきほう)と言うふくろの底面を刺激する事により、炎症が滑液包全体に波及する時期で、肩の鈍痛が続き次第に痛みが増加して肩の運動制限が現れはじめます。

第3期

石灰沈着物が滑液包を突き破り、包内に流出していきます。この時期に痛みは頂点に達し、その激烈な痛みのためあらゆる方向の運動は制限され、衣服の着脱も困難になります。

第4期

流失した石灰沈着が吸収され、炎症が沈静化自然修復される時期です、

以上4つの病期にわけて解説しましたが、ほとんどの場合第2・3期の時に患者さんは来院されます。治療としましては、急性期としては、局所の安静を行います。急性期をすぎたものは、温熱療法やマッサージ、ハリ治療、運動療法を主体にして治療を行ないます。

肩関節は顔を洗ったり、働いたり、スポーツをしたりする日常のなかで、たえず動いている関節のため、40歳頃より関節周囲の筋・腱は少しずつ疲労し老化していきます。このため特に原因らしいものはなく、肩に疼痛(とうつう)を覚えるようになる病気です。

肩を動かす事により疼痛を覚え、ときには夜間の激しい痛みのため、目をさます程になります。肩を動かす事により痛みが強くなるので、無意識に肩を動かさぬようになり、ついには肩の挙上ができなくなります。

この病気の治療に対しては、痛みが強くうずきのある場合、しばらくは湿布もしくはアイシングやハリ治療をし、安静にします。痛みが少し軽快した後は、関節が固くなるのを予防する目的で肩の運動を行ないます。運動によって痛みが増強しないように、ハリ治療、温熱療法を用います。

このように肩関節周囲炎に対しては、運動をし続けながら痛みに対する治療を続ける必要があります。肩関節周囲炎の場合、その痛みの原因は筋・腱の老化現象が原因となっているため、治療期間は長くなってしまいます。

患者さんによっては、痛みが1年以上も続く場合もありますので、気長に治療して下さい。

頚(くび)から肩、腕、指にかけての痛みやしびれを訴えて来院される患者さんは、人口の高齢化もあって近年増加しています。又、お年寄りばかりではなく運動不足のせいか、若い方が結構多いのにも驚かされます。

頚肩腕症候群【広義の頚肩腕症候群】とは、このような頚から肩、腕、指にかけての痛みやしびれを総称していうのですが、その病態は実に多彩で下記のように

頚の骨が加齢により変形し神経を圧迫するもの

・・・・頚椎症性神経根炎(けいついしょうせいしんけいこんえん)

頚にある椎間板が神経を圧迫するもの

・・・・頚椎椎間板ヘルニア(けいついついかんばん)

頚の骨のなかにある靭帯が変化して神経を圧迫するもの

・・・・後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)

肩の付近の筋肉や骨により神経、血管を圧迫するもの

・・・・胸郭出口症候群(きょうかくでぐちしょうこうぐん)

肘や手首で神経が絞扼されて起こるもの

・・・・末梢神経絞扼症候群(まっしょうしんけいこうやくしょうこうぐん)

などと様々です。しかし、病態がはっきりしている場合はそれぞれの病態が診断名として使われるため実際には病態がはっきりしない場合に頚肩腕症候群【狭義の頚肩腕症候群】という診断名が使用されています。

以上の様に広義の頚肩腕症候群の患者は、非常に多種多様であるためそれらを正確に診断し、頚(くび)の牽引(けんいん)、電気治療、固定、マッサージ、ハリ治療など多くの治療方法の中から、的確な治療に直結させることは必ずしも容易なことではありませんが、症状が少しでも軽減するように治療方針をたてていますので、相談しながら治療を行っていきましょう。

2024-03-28

鵞足炎は変形性膝関節症で痛みを生じやすい内側関節裂隙(膝の内側)と痛みが出現する部位が近いため鑑別する必要がある疾患のひとつです。

鵞足とは内側関節裂隙のやや下方には縫工筋、薄筋、半腱様筋といった3つの筋が付着している部分のことを指します。

3つの筋がガチョウの足の様に付着していることから鵞足と呼ばれます。

その鵞足と脛骨の間に存在する滑液包への摩擦ストレスといった力学ストレスにより発症する炎症を鵞足炎といいます。

また鵞足炎は変形性膝関節症と合併して症状を引き起こす場合もあります。

Kangらによると変形性膝関節症が発症しているうち、46.8%は鵞足炎を引き起こしていると報告しています。

鵞足炎の治療・予防のために日頃から手入れをすることが大切です!

2023-11-27

体幹のインナーマッスルには腹横筋や多裂筋、横隔膜、骨盤底筋群などがあげられます。 その中でも腹横筋は腰痛と深く関係している筋肉として注目されています!

海外の研究(1)では、腰痛がある人達と腰痛がない人達で腹横筋の収縮率に差があるかどうかを検証しており、その研究によると腰痛がない人達では70%の人が腹横筋を十分収縮させれているのに対して、腰痛がある人達は10%の人しか腹横筋を十分に収縮させれていなかったと報告しています。

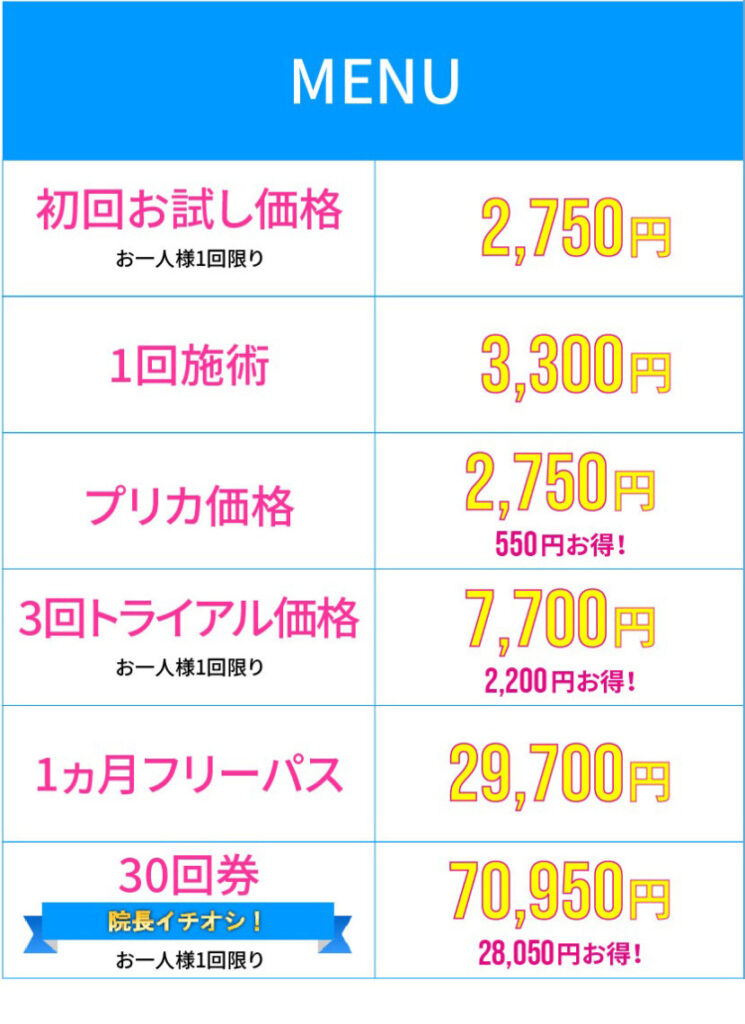

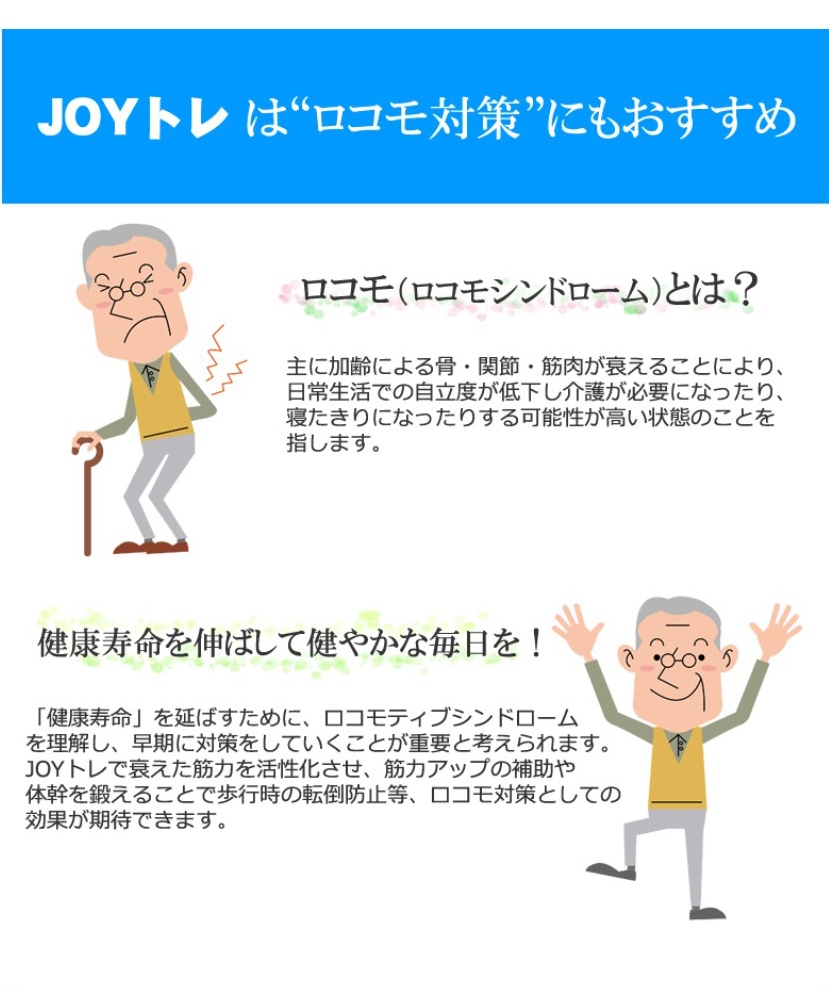

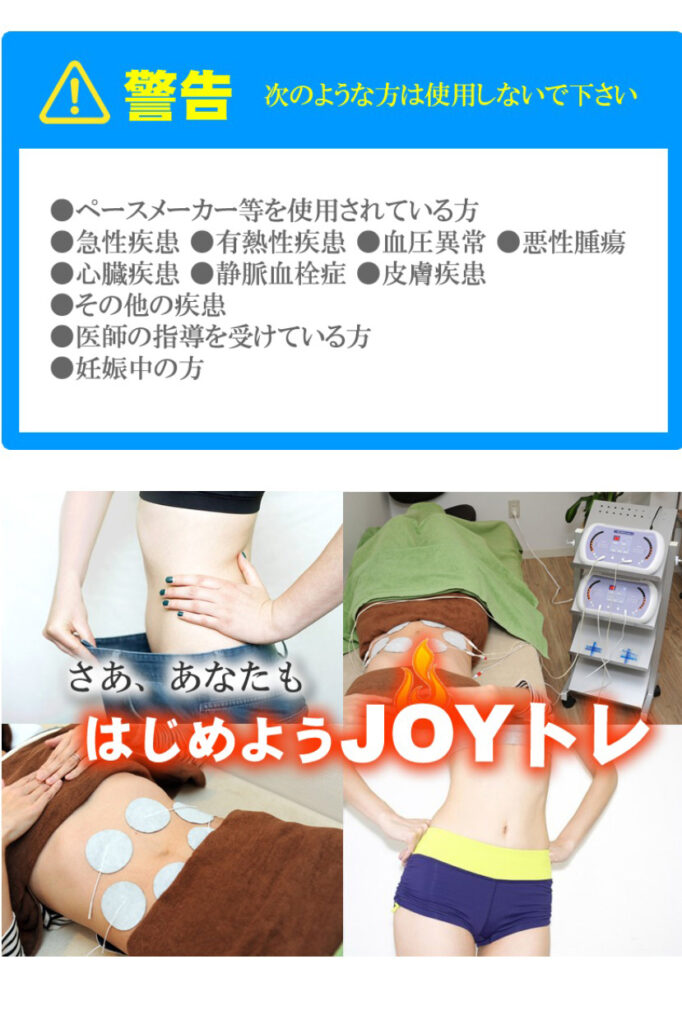

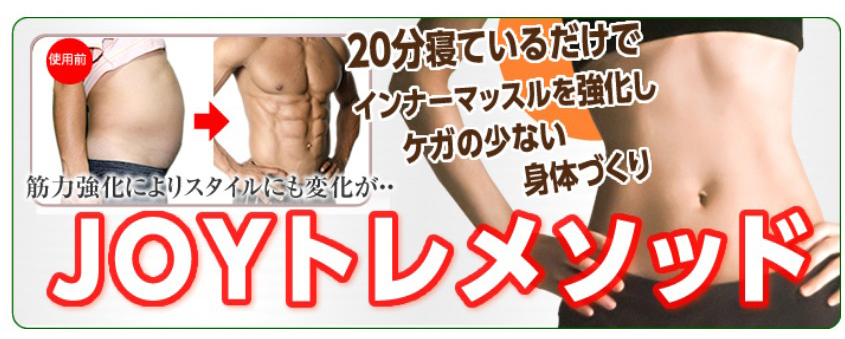

即ち腹横筋をしっかり使えることが腰痛改善に欠かせない要素の一つであると考えられます! 当院では低下した筋肉をを鍛えるために〈JOYトレ〉と言った20分間ベッドに横になるだけの体幹トレーニングを導入しております。「複合高周波マシン」を使用し、通常の運動で鍛える事の難しいインナーマッスルとアウターマッスルを同時に鍛られます。

無理なく短期間で理想的なボディメイキングが可能で、インナーマッスルの衰えによる姿勢の悪さの改善、痛みのでない身体つくりを目指します。

JOYトレを使って腹横筋を収縮させ、腰痛のない身体を手に入れましょう!

ーーーーーーーーーーー

【受付時間】

〇月曜~金曜 午前 9:00~13:00 午後 16:00~20:00

〇土曜 午前 9:00~13:00 ※土曜午後、日曜、祝日は休診

よし鍼灸接骨院 南堀江院 大阪市西区南堀江2ー11ー28M南堀江1F 西大橋、四ツ橋、長堀橋から徒歩6分 桜川から徒歩10分

Tel 06-6586-6506

◎カード払いOK

◎連携駐車場完備

#西大橋#四ツ橋#長堀橋#心斎橋#桜川#大阪#大阪市#西区#南堀江#ストレッチ #姿勢改善 #柔軟性向上 #骨盤矯正#骨格矯正#骨盤ケア #猫背改善 #猫背矯正 #EMS#根本改善#マタニティ整体 #産後骨盤矯正 #体感トレーニング #インナーマッスル #褐色脂肪細胞 #肩こり#腰痛#ギックリ腰#交通事故#エコー#寝違え#筋膜リリース

2023-12-26

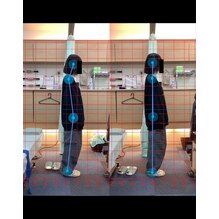

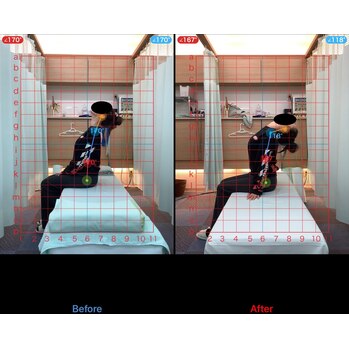

施術前後の比較です!

座っている時の姿勢を改善するだけではなく、体をそらした時の可動域も改善されます!

ーーーーーーーーーーー

【受付時間】

〇月曜~金曜 午前 9:00~13:00 午後 16:00~20:00

〇土曜 午前 9:00~13:00

※土曜午後、日曜、祝日は休診

よし鍼灸接骨院 南堀江院 大阪市西区南堀江2ー11ー28M南堀江1F 西大橋、四ツ橋、長堀橋から徒歩6分 桜川から徒歩10分

Tel 06-6586-6506

◎カード払いOK

◎連携駐車場完備

#西大橋#四ツ橋#長堀橋#心斎橋#桜川#大阪#大阪市#西区#南堀江#ストレッチ #姿勢改善 #柔軟性向上 #骨盤矯正#骨格矯正#骨盤ケア #猫背改善 #猫背矯正 #EMS#根本改善#マタニティ整体 #産後骨盤矯正 #体感トレーニング #インナーマッスル #褐色脂肪細胞 #肩こり#腰痛#ギックリ腰#交通事故#エコー#寝違え

2023-12-13

仕事がら肩こり、腰痛が強かったですが姿勢の矯正をすることで症状もおさまり 前傾だった姿勢もキレイなカーブに整いましたしました!

ーーーーーーーーーーー

【受付時間】

〇月曜~金曜 午前 9:00~13:00 午後 16:00~20:00

〇土曜 午前 9:00~13:00 ※土曜午後、日曜、祝日は休診

よし鍼灸接骨院 南堀江院 大阪市西区南堀江2ー11ー28M南堀江1F 西大橋、四ツ橋、長堀橋から徒歩6分 桜川から徒歩10分

Tel 06-6586-6506

◎カード払いOK

◎連携駐車場完備

#西大橋#四ツ橋#長堀橋#心斎橋#桜川#大阪#大阪市#西区#南堀江#ストレッチ #姿勢改善 #柔軟性向上 #骨盤矯正#骨格矯正#骨盤ケア #猫背改善 #猫背矯正 #EMS#根本改善#マタニティ整体 #産後骨盤矯正 #体感トレーニング #インナーマッスル #褐色脂肪細胞 #肩こり#腰痛#ギックリ腰#交通事故#エコー#寝違え

2024-05-28

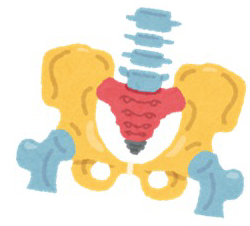

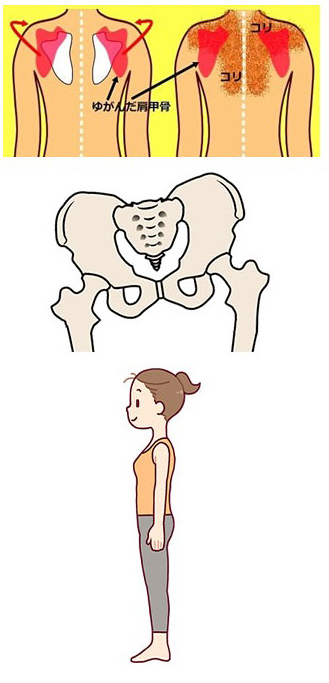

二次性変形性股関節症90%は臼蓋形成不全が原因であると報告されています。

臼蓋形成不全とは骨盤の臼蓋の発育が不完全なために、 大腿の骨頭をうまく支えられていない状態のことをいいます。

また、近年では寛骨臼形成不全と呼ばれています。

2010年の疫学調査では、股関節痛を主訴とする患者さんの約80%が 寛骨臼形成不全に起因しているという結果が報告されています。

股関節痛に関して骨盤の傾斜が影響していることが多いです。

骨盤の傾きを改善して股関節の痛みを予防・改善しましょう!

ーーーーーーーーーーー

【受付時間】

〇月曜~金曜 午前 9:00~13:00 午後 16:00~20:00

〇土曜 午前 9:00~13:00 ※土曜午後、日曜、祝日は休診

よし鍼灸接骨院 南堀江院 大阪市西区南堀江2ー11ー28M南堀江1F 西大橋、四ツ橋、長堀橋から徒歩6分 桜川から徒歩10分

Tel 06-6586-6506

◎カード払いOK

◎連携駐車場完備

#西大橋#四ツ橋#長堀橋#心斎橋#桜川#大阪#大阪市#西区#南堀江#ストレッチ #姿勢改善 #柔軟性向上 #骨盤矯正#骨格矯正#骨盤ケア #猫背改善 #猫背矯正 #EMS#根本改善#マタニティ整体 #産後骨盤矯正 #体感トレーニング #インナーマッスル #むち打ち #肩こり#腰痛#ギックリ腰#交通事故#エコー#寝違え

2024-07-29

肉ばなれはハムストリングス(太ももの裏)が最も多く次に腓腹筋(ふくらはぎ)大腿四頭筋(太ももの前) 股関節内転筋群(太ももの内側)の順に発生頻度が高いです

また、ハムストリングスの肉ばなれは陸上競技の短距離やサッカーに多く発生します

腓腹筋の肉ばなれはテニス選手に好発することから別名テニスレッグともよばれています

これから寒くなる季節は肉ばなれが起こりやすくなります

予防のためにも身体のケアを怠らないようにしましょう!

2024-01-10

肉ばなれは以下の3つのタイプに分類されます

Grade1:筋線維部(筋肉内または筋間)の損傷 多くの1型は理学所見に基づいて通常2週間以内に復帰可能です。

Grade2:筋腱移行部(特に腱膜部)の損傷 腱膜が十分修復したことを確認する必要があり、再受傷するリスクが高いです。

Grade3:筋腱付着部の損傷(裂離を含む) アスリートでは手術が必要な場合があり、競技復帰には長期間が必要となります。

2024-01-10

肉ばなれとは、ダッシュやジャンプなどのスポーツ動作中に筋膜や筋線維の一部が損傷され、その結果 急激な痛みを感じプレーの継続が困難となる状態のことです。

完全に断裂したものは筋断裂とよばれ重症度が異なります。

またラグビーやアメリカンフットボールなどのコンタクトスポーツで発生する筋挫傷は打撲によって生じるため発生機序が異なります。

2021-08-23

私たちは想いは・・・ 『東洋医学の力で患者さんの不安を少しでも取り除きたい』

コロナウイルスいつまで続くんだろ・・・?そんな会話が最近はよく院内でも飛び交います。

そして、その様な会話になった時には必ず患者さんにお伝えする事があります。『 いつ終わるかわからないコロナによる自粛生活。 この状況で終息を待ち続けるのは危険です。 家にじっと閉じこもっているとストレスの蓄積と 体力低下から免疫力低下がおこり、 それこそ病気になりやすい身体になってしまいます。 そうならない為の手助けを私たちはしたいんです!!』

人混みに出掛ける事は感染リスクを高め危険ですが、1日一回は密にならない場所に出て、日光を浴び、歩くなどして体を動かし、心身共にリフレッシュさせながら体力を極力落とさない心掛けをすることが大切です。

そして最近『コロナ対策』『ストレス緩和』として 注目を浴びているのが東洋医学です。 その役割は同封した紙に詳しく記載していますが、 簡単に言うと 『東洋医学で自律神経を整え、自己免疫機能を高める事でウイルスや細菌に抵抗できる身体にしておこう』 という事です。 これを当院では行うことが出来ます!! 終わらない緊急事態宣言・・・ 薄れていく危機管理の意識・・・ 自分を守るのは自分自身 ワクチンの効果に過信しすぎるのも大変危険です。 ワクチンはあくまで重症化のリスクを下げるもの。 コロナにならない訳ではない。 だからこそ自分自身の免疫力を向上させ 抗体がしっかり働いてくれる環境を 身体に備えておくことが大切です。 当院が提供する東洋医学を用いた治療では 痛みの改善だけではなく 『免疫力を上げる』 その様な役割を担います。 患者さんの健康の為に(*^▽^*)

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

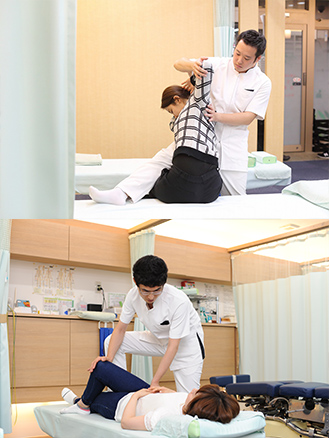

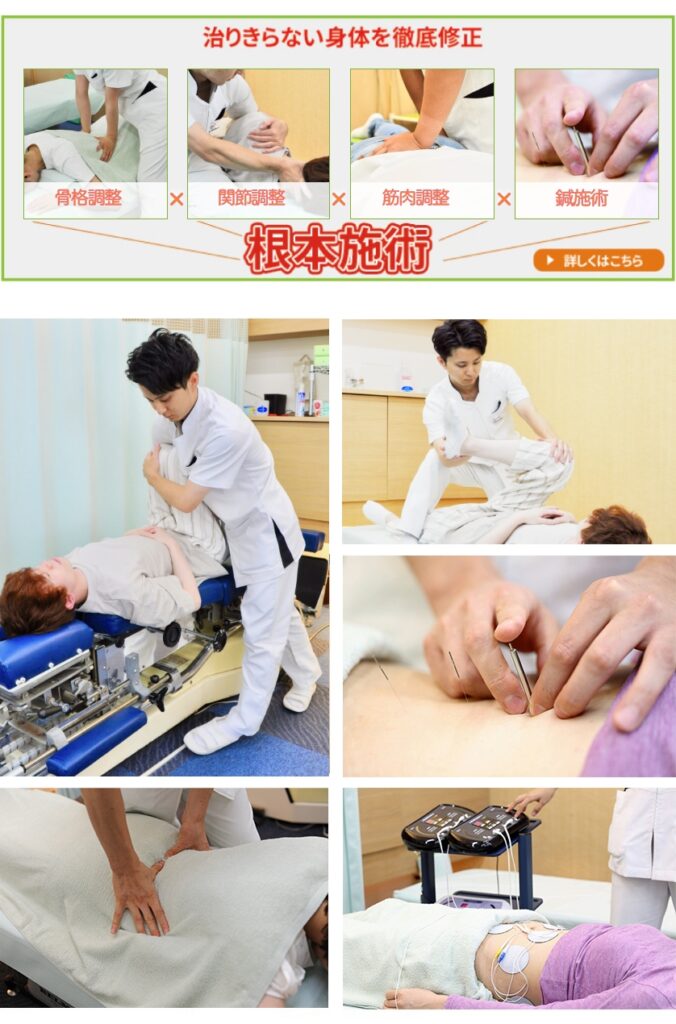

当院では骨格矯正・関節調整・筋肉調整・鍼治療4つの施術を組み合わせることで再発しない身体作り、根本治療を行っています。 鍼灸、手技療法の他、低周波治療器、高電圧刺激治療器、メドマー、頸椎・腰椎牽引器、超音波治療器・検査器など物理療法も豊富に備えています。 腰痛、肩こり、頭痛、ねんざ、打撲、骨折、交通事故治療など、あなたのお悩みは大阪市西区南堀江にある『よし鍼灸接骨院 南堀江院』にお任せください!

2024-03-28

肉ばなれは ハムストリングス(太ももの裏)が最も多く、次に腓腹筋(ふくらはぎ)、大腿四頭筋(太ももの前)、股関節内転筋群(太ももの内側) の順に発生頻度が高いです。

また、ハムストリングスの肉ばなれは陸上競技の短距離やサッカーに多く発生します。

腓腹筋の肉ばなれはテニス選手に好発することから別名テニスレッグともよばれています。

これから寒くなる季節は肉ばなれが起こりやすくなります。

予防のためにも身体のケアを怠らないようにしましょう!

2021-08-24

おはようございます。 大阪市西区南堀江にあります『よし鍼灸接骨院南堀江院』です。

今日は当院ブログをご覧いただいている皆様に知って頂き『注意喚起』していきたい事があります。

それは交通事故患者様が当院では急増しているという事実 Σ(・□・;) コロナが蔓延しだした頃から交通事故は増えているという印象でしたが、ここ3ヶ月は特に多い ( ゚Д゚) 考えられる原因は

密を避けた交通手段で車や自転車の利用者数が増加 利用者数増加で交通量増加 ペーパードライバーの利用増加 自転車や歩行者の危ない交通マナー

などがあります。

印象としては当院の患者様は貰い事故が多く、 1度事故したことがある人は繰り返しやすい傾向があります・・・ 皆様も外出の際は十分に注意して下さい (‘◇’)ゞ もしもの時は安全な場所に移動し 『警察への連絡』 『よし鍼灸接骨院への連絡』 『保険会社への連絡』 を行いましょう。 その場で相手側との示談交渉は絶対にしない様にして下さい。 また軽い事故であっても警察を必ず呼び、相手の連絡先を控えておきましょう。 警察を呼んでいない場合は後々痛みが出てきた場合に保証されない場合がありますのでご注意ください。 当院では被害者側の方だけではなく 加害者側の方の施術も行っておりますのでお気軽にご相談ください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

2024-03-28

ストレートネックという言葉を聞いたことはありますか?

近年では非常にスマートフォンが普及したため事務作業をしない若者や小学生ぐらいの児童まで、広い範囲で肩こりを感じる人が多くなっています。

その原因の一つとして首の形、ストレートネックが原因ではないかということで、しばしばストレートネックと肩こりの関係が見直されてきています。

最近では首の形というものが 体の全体、 脊椎全体のバランスから出てくる二次的な形とわかってきました。

0代では、男性では約15%、女性では約30% がストレートネックであると言われています。

初期では単なる首や肩のこりや痛みだけだったはずが、 慢性化してしまうと自律神経の障害を併発することがあります。

めまいや頭痛、吐き気、さらに悪化すると精神的な変調、抑うつになって、例えば仕事をしたくなくなるとか、意欲が出なくなることに繋がります。

重症化する前に対処することはとても重要だと思います。

当院ではそのような症状を改善・予防するために矯正やストレッチを行ってます!

興味のある方はお気軽にご相談ください!

2023-10-24

ストレートネック予防・改善のストレッチを紹介します。

1.リラックスして椅子に座り、左手で椅子のヘリを持つ

2.首を右斜め前に倒す

3.右手を左耳の後ろあたりに回し当てる

4.右手で頭を右斜め前に押し、10秒キープ

5.左右を変えて、反対側も同様に行う *10秒キープを左右各3回ずつ

仕事の合間などに、意識して頻繁に行うのがおすすめです。 頭痛や肩こりをはじめ、身体の様々な不調をもたらすストレートネックですが、スマホ・PCが手放せない現代を生きる誰もがなりえるものです。日々、習慣的に正しい姿勢を心がけて予防しましょう。

2023-10-26

椎間板の中の髄核が飛び出してしまった状態を「椎間板ヘルニア」と言います。生卵にたとえるならば、黄身が白身を突き破って出てきてしまったのと同じです。

原因としては、加齢や重いものを持ったときの負荷などが考えられています。ちなみに、脊椎は下へ行くほど重さがかかりやすいため、腰に近いところほど椎間板ヘルニアが発症しやすくなります。

当院では検査方法として頸椎の湾曲や、頸椎から伸びる脊柱の運動制限の確認や、腱反射や筋力、知覚に対する神経学的な検査を行うことで頚椎椎間板ヘルニアの有無を確認します。

精密検査が必要な場合は整形外科と連携しMRIやCT検査を行う事もできます。神経学的な検査を行なうことで、ヘルニアによって圧迫されている神経がわかり、施術方針を決めるための参考とされます。

施術法として当院では鍼などの手法を用いヘルニアを消滅させてから、根本原因である腰の骨の反りや骨盤のゆがみを改善します。

また体幹強化の施術によって元の症状に戻りにくい身体づくりをいたします。

過去にヘルニアになってから調子が良くなかったりヘルニアを予防したいなどのお悩みお持ちの方、是非お気軽にご相談ください。

2021-09-10

院内でのコロナ対策は徹底しています。 ①スタッフの健康管理 【※出勤時 ※午後診療開始時 の1日2回の検温を実施】

②全員のマスク着用 【スタッフだけでなくも患者さんにも着用して頂いています】

③院内消毒 【午前、午後の診療前に院内全体を消毒】 【患者さんのベッド入れ替わりごとに消毒】 【患者さんごとにフェイスタオル交換】

④受付にて手指消毒液の設置 【フレッシュハンドパス使用】

⑤手洗い&手指消毒の徹底 【患者さん事に徹底しています】

⑥非接触型体温計の設置

⑦こまめな換気 【1時間ごとに窓を開放】

⑧空気清浄機を2台設置 【施術スペースと待合にそれぞれ設置】

2023-09-22

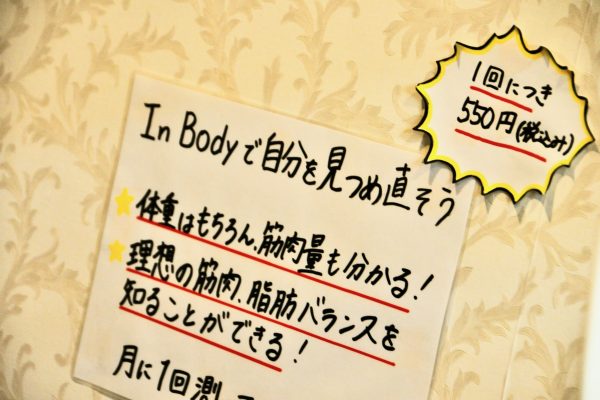

In Bodyについてご存知でしょうか? In Bodyとは体内の筋肉量や水分量が測れる体重計です! これを使うことによって見た目ではなく体内でどういう変化が起こっているかがわかります! トレーニングの効果が出ているかわからない、自分の現状を知りたい方! 少しでも結果が目に見えたらもっと頑張ろうと思いませんか…? In Bodyはその手助けをしてくれます! 興味のある方はお気軽にご相談ください

2024-02-28

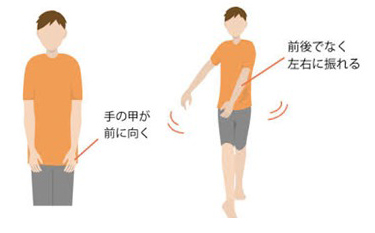

巻き肩のセルフチェックをご紹介します。

1.肩幅くらいに足を開いて立ち、バンザイをします。 出来るだけ腕をまっすぐ上に伸ばします。 横から見て腕が耳より後ろ側にあれば正常、前になっていれば巻き肩です。

2.まっすぐ立った状態で身体の横に腕をたらした状態で 肘の位置が後方に向くのが正常ですが 外装方向に肘が向いていれば巻き肩です。もしくは正面から見て手の甲が相手に見えてしまう。

3.腕を振った際に前後に触れず左右に振ってしまう。

4.背骨と肩甲骨の幅がご自身の指で3本以上開いてしまう。

セルフチェックに当てはまる方はご気軽にご相談ください!

2023-09-30

当院で導入しているInBodyでは体脂肪率も測定できます!

InBodyが採用するDSM-BIA法では、筋肉量や体脂肪量等の体重を構成する成分をそれぞれ分けて算出することができます。

健康状態をより詳細に把握するためには、BMIだけでなく体重に対する体脂肪量の割合、つまり体脂肪率を確認する必要があります。

体脂肪率は高すぎても低すぎても良くありません。

体脂肪率が高い状態は肥満や生活習慣病の原因に、体脂肪率が低い状態は免疫不全やホルモンバランスの乱れの原因となるためです。

InBodyで提供される体脂肪率の理想値は、男性15%(標準範囲: 10-20%)、女性23%(標準範囲: 18-28%)です。

この標準範囲から大きく外れないよう、適切な筋肉量と体脂肪量のバランスを維持しましょう。

興味がある方はお気軽にご相談ください♪

2023-11-15

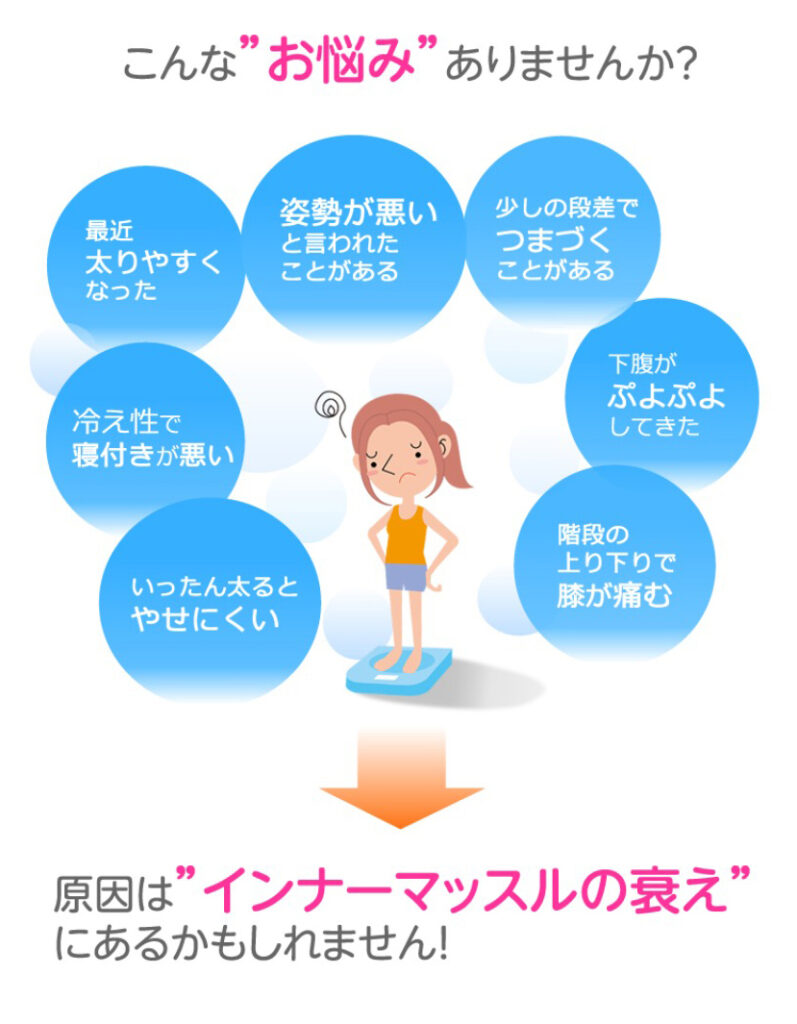

筋肉には大きく分けて2種類あり、「インナーマッスル」と「アウターマッスル」があります。名前の通り、インナーマッスルが内側の筋肉でアウターマッスルが外側の筋肉になります。

インナーとアウターはそれぞれ特徴が異なっており、体の骨盤や内臓を支える役目のあるインナーマッスルは、体の姿勢と深くかかわります。インナーマッスルは、無意識に使っている筋肉になりますが、年齢とともに年々低下していきます。

当院では低下した筋肉をを鍛えるために〈JOYトレ〉と言った20分間ベッドに横になるだけの体幹トレーニングを導入しております。「複合高周波マシン」を使用し、通常の運動で鍛える事の難しいインナーマッスルとアウターマッスルを同時に鍛られます。

無理なく短期間で理想的なボディメイキングが可能で、インナーマッスルの衰えによる姿勢の悪さの改善、痛みのでない身体つくりを目指します。 興味のある方はお気軽にご相談ください!

ーーーーーーーーーーー

【受付時間】

〇月曜~金曜 午前 9:00~13:00 午後 16:00~20:00

〇土曜 午前 9:00~13:00 ※土曜午後、日曜、祝日は休診

よし鍼灸接骨院 南堀江院 大阪市西区南堀江2ー11ー28M南堀江1F 西大橋、四ツ橋、長堀橋から徒歩6分 桜川から徒歩10分 Tel 06-6586-6506

◎カード払いOK

◎連携駐車場完備

#西大橋#四ツ橋#長堀橋#心斎橋#桜川#大阪#大阪市#西区#南堀江#ストレッチ #姿勢改善 #柔軟性向上 #骨盤矯正#骨格矯正#骨盤ケア #猫背改善 #猫背矯正 #EMS#根本改善#マタニティ整体 #産後骨盤矯正 #体感トレーニング #インナーマッスル #褐色脂肪細胞 #肩こり#腰痛#ギックリ腰#交通事故#エコー#寝違え#筋膜リリース

大事なポイント

1.交通事故に遭ってから、2週間以内に必ずご来院ください(患者さまにとって不利益にならないように)

2.交通事故の通院には専門家によって様々な考え方がありますが、どこに通院するかを決めるのは患者さま本人の意志です。

3.交 交通事故後の手続きややり取りは面倒で大変。当院は交通事故に専門的で詳しいスタッフが在籍しており、お悩みを一挙に解決。

「大阪市のよし鍼灸接骨院 南堀江院は、交通事故における施術実績があり、むちうちやその他負傷に対して専門にを行っています。

大阪市のよし鍼灸接骨院 南堀江院のむちうち施術について

VIDEO

大阪市のよし鍼灸接骨院 南堀江院の交通事故の施術7つの強み

圧倒的な経験値で施術を行います 交通事故の施術の専門家による施術です 鍼灸やカイロプラクティクも受けられます 施術費が0円! 他の医療機関からの転院が可能 ※施術先の選択は、患者様の「自己自由選択権利」によって選択できます。 病院に通院している場合でも、よし鍼灸接骨院に転院(変更)することも、または併用での施術(通院)もできます。 適切な医療機関の紹介 圧弁護士が顧問にいるので安心 ・事故相手(保険会社)との対応について ・事故による施術費の請求について ・施術の時の交通費の請求について ・休業損害などの請求について ・慰謝料などの請求について

交通事故の施術の流れ

1.受付

受付で交通事故での来院の旨をお伝え下さい。

2.問診票への記入 痛い部位をはじめ、事故日や状況など出来るだけ詳しく記入してください。

3.問診・検査・説明

じっくりと問診し、検査していきます。その後、症状の原因や施術方針を説明いたします。

4.治療メニューの説明

痛みや症状に最適な施術メニューを一つ一つ説明しながら作成していきます。

5.施術計画の説明

日常生活での注意点や今後指導するエクササイズ、来院類度などをご提案します。

6.施術

症状を改善するためのあなた専用の施術メニューを実施していきます。

なぜスポーツ障害は、起きるのか

スポーツ障害とは、スポーツによる繰り返し行う身体への角の負担の積み重ねが原因となって痛みが発生した状態のことを言います。

軽いスポーツ障害では運動時にのみ痛むだけですが、重症になると日常生活においても困難を伴うようになります。よく知られているスポーツ障害には、疲労骨折、野球肩、野球肘、テニス(ゴルフ)肘、ジャンパー肘、シンスプリント、骨端症などがあります。

大阪市のよし鍼灸接骨院 南堀江院には、スポーツ愛好家や小・中学生、高校生、大学生、プロアスリート(タイガース・オリックス・プロゴルフ選手・相撲力士など)などの患者様が多数来院されています。

大阪市のよし鍼灸接骨院 南堀江院のスポーツ障害に対する施術とは?

大阪市のよし鍼灸接骨院 南堀江院のスポーツ障害に対する施術は、そう気施術・早期回復を心がけております。

当院はスポーツ障害の患者様には特に初期の観察、初期施術・処置 がきわめて重要であることをお伝えしております。

初期の観察 ではエコー診断装置を使用して、症状の原因を徹底究明いたします。また、専門的な知識からの検査や実際にお身体を触る検査まで行います。医学知識と多くの施術経験と併せて、的確なスポーツ障害の原因を追求、診断いたします。

大阪市のよし鍼灸接骨院 南堀江院は、初期施術・処置にも絶対的にも地震があります!!

当院の初期施術・処置では、ギブス固定やテーピング を行うだけでなく、スポーツ障害の回復段階を見極め、最新の医療機器きや手技両方、鍼を行います。

そして、当院独自のよし式根本施術(骨格・関節・筋肉への総合アプローチ)を駆使し、早期回復を目指します。

このよし式根本施術とは、骨格、関節、筋肉の3方向から身体にアプローチする当院オリジナルの施術方法です。 詳しくは<コチラ> をご覧ください。

大阪市のよし鍼灸接骨院 南堀江院は、(社)日本柔整外傷教会認定院です。

このままスポーツ障害を放っておくと、どうなるの?

スポーツ障害の場合、シーズンや試合のタイミングなどである程度自分の悪いところを知っているのに、スポーツ障害を放置してしまうことが多々あります。

実際にプロ野球選手のピッチャーで、足首の捻挫を完治せずに違和感を残したままプレーされている方がいました。

ドーム球場のマウンド登板が多くなり、野外球場より硬いマウンドで当然足首の症状は悪化し、さらには衝撃が吸収できない足首から腰へ負担がかかり、それから肩・肘まで症状が出て苦しんでいる方もたくさん見てきました。

スポーツ障害は、本当に初期の対応が必要です。スポーツは日常生活より何倍もの負担を身体にかけているため、体への負担の蓄積も相当な量になります。

最初の施術から正しいリハビリまで行えば上記のようなことは防げたのですが、個人的な判断で中途半端な対応しかしなかったために重度のスポーツ障害を引き起こしてしまったのです。

あまた、スポーツ障害を完治させないと、長年の後遺症になることも多くございます。

十分な施術をしていないとその古傷が大きな外傷に繋がる可能性もとても高くなってしまいます。

スポーツ障害を引き起こしてしまった方、スポーツ障害を引き起こす前に予防をしたい方

是非、大阪市のよし鍼灸接骨院 南堀江院まで、ご相談ください。

骨盤矯正

骨盤、骨格が歪んでしまうとどうなるのか?|大阪市のよし鍼灸接骨院 南堀江院

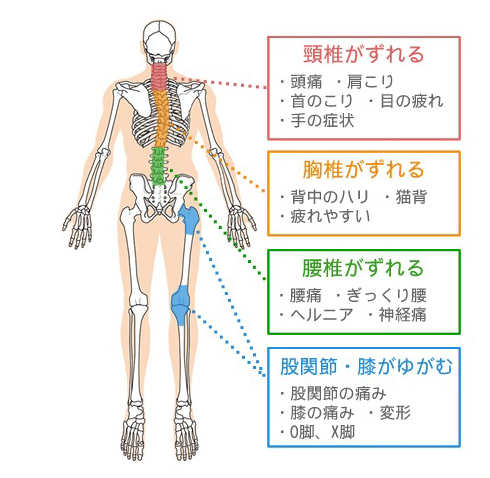

「骨盤のゆがみが肩こり・腰痛の原因になる・・・」というお話は最近よく耳にしますが、実は骨盤がゆがんでしまうとお身体全体に影響されるのをご存知でしょうか?

骨盤とは、腸骨・仙骨・恥骨・坐骨の4つの骨が組み合わさって出来た構造物です。

そして、骨盤は腸骨と仙骨の境目がいろいろな影響でずれが出てゆがみます。

そして、背骨がゆがむと背骨に付いている肋骨や肩甲骨もゆがみます。このように、骨格全体がゆがんで首・肩・背中・腰とあらゆる部分に負担が生じ痛みやつらさなどの異変が起こります。

また、骨盤がゆがむことで股関節の位置が正常ではなくなり、体重を支える股関節・膝・足首にムリな負担がかかり痛みやつらさなどの異変が発生します。

骨盤、骨格が歪んでしまうとどうなるのか?|大阪市のよし鍼灸接骨院 南堀江院

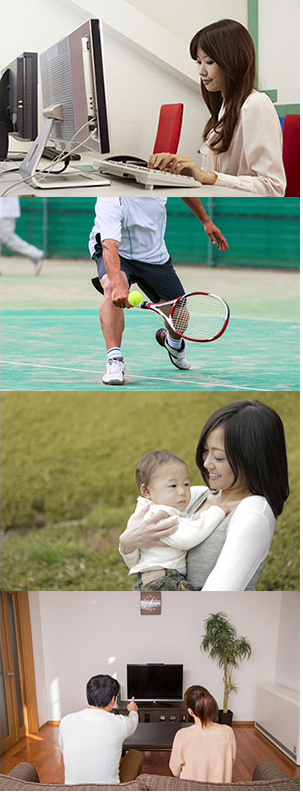

骨盤、骨格が歪んでしまう原因とは? ||大阪市のよし鍼灸接骨院 南堀江院、骨格のゆがみの原因はたくさん考えられますが、主に「仕事」、「スポーツ」、「出産」、「生活習慣」 が多くの原因と言われています。「仕事」 では、デスクワークでの座り方、パソコンの見る姿勢、同一方向への繰り返し作業、負荷のかかる力仕事などが原因として挙げられます。

「スポーツ」 では、ムリな活動、同一方向に身体を使う競技、オーバーユースなどがあります。

「出産」 では、赤ちゃんが通るほど開いた骨盤は骨盤底筋のゆるみなども影響し、完全に元の位置には戻りません。

「「生活習慣」 では、最も身近な原因でいえます。例えば、いつも同じ方向に向いての睡眠、テレビもいつも同じ方向で横になってみている。スマホの見過ぎでうつむいたり首が前に出てしまう。

このように、骨盤、骨格に歪みが発生してしまうのには、多くの原因があります。

骨盤、骨格が歪んでいるかチェック法||大阪市のよし鍼灸接骨院 南堀江院

誰でもできる! 【骨盤のゆがみチェック法】をいくつかご紹介します

1.足ふみ50回

2.指合わせ

3.座るだけ

4.足組み

いかがでしたか?

大阪市のよし鍼灸接骨院 南堀江院での骨盤矯正とは?

大阪市のよし鍼灸接骨院 南堀江院では、アメリカ製のトムソンベッドを使用して骨盤矯正を行います。身体への負担は少なく、痛みも伴わずに矯正ができます。

そのうえ、大阪市のよし鍼灸接骨院 南堀江院のトムソンテクニックは関西では随一の「NC理論」という最新の解剖学・物理学と併せた14万件の臨床データを基に開発されたテクニックで施術させていただきます。結果にコミットさせていただく施術です。

当院の骨盤矯正を受けると・・

1.骨盤が引き締まる!!

2.むくみや冷え性も改善、呼吸がしやすくなります!!

3.再発しにくい身体になります!!

骨盤・骨格の歪みでの横隔膜の位置

このまま、骨盤、骨格が歪んだままだとどうなるの?|大阪市のよし鍼灸接骨院 南堀江院

骨盤、骨格がゆがんだままだと「肩こり」「腰痛」などの症状だけでなく、お身体全体にゆがみ異常が出現してきます。

まず、内臓の肺の下にある横隔膜の位置が上がり呼吸が浅くなってしまいます。呼吸が浅くなると肺につながる心臓の働きが鈍くなり全身の血液の循環も悪くなってあらゆるお身体の不調につながります。疲れやすい・眠りが浅い・頭痛・冷え性・胃腸が弱い・太りやすい・風邪をひきやすい・目の疲れ・生理不順 など、あらゆるところに関ります。これらがいろいろな病気を引き起こすのはお分かりだと思います。

こういう症状にならないために、またこういう症状が感じている方は、できるだけお早めに大阪市のよし鍼灸接骨院 南堀江院にご相談ください!

首の痛み・寝違え

突然起きる寝違い

起床時、突然首に激痛が起こる寝違え、首を動かすことがかなり辛く、それに伴って日常生活にも影響を及ぼす症状です。

原因は睡眠時の不自然な姿勢や身体の冷え、疲労による場合がほとんど

しかし、寝違えの原因はそれだけではありません。

2・3回の施術でかなり改善されます。安心してお越しください。

首の痛みの原因はデスクワークやPC・スマホの使い過ぎ、猫背などの姿勢不良など様々な原因が考えられますが、この時ほとんどの方が骨盤が歪んでおり、それによって背骨や首の骨も歪みによって姿勢が以上な状態になっています。それで頭の位置が前に出て首の筋肉関節に負担がかかり痛みが出ます。

大阪市のよし鍼灸接骨院 南堀江院の首の痛み・寝違えの施術方法とは?

過度に緊張している首の筋肉に鍼または手技にてアプローチをし、筋肉の緊張を和らげます。

アクティベーターという無痛、安全な器具を使い骨格x筋肉へのアプローチにより根本的な施術も行っております。

寝違えの施術法

急性の症状ですので首の炎症を取り除く施術をし、過度に緊張している首の筋肉に鍼・ハイボルテージ施術・手技療法にてアプローチし、筋肉の緊張を和らげると同時に痛みを取り除きます。

首の痛みの施術法

まずは、根本施術にて骨盤の歪みを正常な位置へ戻ります。そうすることによって背骨や首の骨のゆがみも改善され、頭の位置も正常な位置に戻ることによって、首の筋肉や骨にかかる負担を取り除きます。それと同時に硬く緊張している筋肉に施術することによって、筋肉の緊張や首の動きを取り戻し、痛みも和らげます。また、アクティベーターという無痛・安全な器具を使い、首の骨格x筋肉への施術も行っております。

交通事故の首・肩の痛み(頸椎捻挫・肩関節捻挫)

交通事故で首・肩を負傷した場合は長期に痛みが残る場合があり、頸椎捻挫・肩関節捻挫と診断されることが多いです。

頸椎捻挫の場合、炎症が強い状態の時はアイシングと固定を行い、炎症を取り除きます。

炎症が取り除かれた段階で、次に頸椎の動きの制限に対してアプローチを行います。特に、ねじる動作において可動域制限が起こりやすいため、重点的にリハビリを行います。

当院の施術では、早期回復に加えて後遺症を残さないために患者様の症状に合わせて骨盤矯正x筋肉x関節x鍼灸などの施術も行っています。

自賠責保険適用の場合は自己負担0円で施術を受けることができます。

腰痛・ヘルニア

腰痛・ヘルニアはなぜ起こるのでしょうか?

腰痛の原因は多岐にわたっており、一言で原因を言い切ることが難しいと言われております。

病院でヘルニアと診断された場合、症状が解消しないと思われているケースもあります。

しかし近年、腰痛の原因として主に骨盤、背骨のゆがみから生じるバランスの崩れ、筋肉のゆがみなどによる刺激が痛みの元であることが分かってきました。

腰痛の原因

・筋筋膜性腰痛

など

これだけたくさんの原因があるわけですから腰痛症は、同じパターン化した施術では、一時的効果があるだけで全く改善しません。

大阪市のよし鍼灸接骨院 南堀江院の腰痛・ヘルニア施術

当院ではお身体の痛みやケガなどの原因は『骨格・関節筋肉』にあると考えています。身体に無理な力が加わり続けると筋肉に負担がかかり、関節が硬くなり骨格が歪みます。骨格の歪みが生じると、神経が圧迫されて、さまざまな症状が出現します。

すべての神経は背骨と骨盤を通っており、それらの神経は筋肉や内臓といった人体の全機能を支配しています。そのため、背骨・骨盤の歪みは、身体全体に悪影響を及ぼします。

つまり『筋肉の緊張、関節の動きの悪さ、骨格の歪み』が原因で神経が圧迫され、『痛み』や『コリ』以外の症状も一緒に出現している方が非常に多いです。

当院に来院頂く方の中には、『腰痛とは一生涯の付き合いだと思っていた・・・』という方が多くいらっしゃいます。そして、ひどい腰痛である日常を当たり前のように過ごしていたために、施術した後の体の楽さに驚かれる方も少なくありません。『こんなに良くなるんだったら早く教えてよ・・・』と患者様から言われることもあります。

そのようにおっしゃっていただける方でも大半は、過去にマッサージや他の接骨院・整骨院で施術を受けてきた方ばかりです。

では、なぜ当院の施術を受けていただくと、その場で施術効果があり、根本的な改善に向かわれるのでしょうか?

よし鍼灸接骨院・整骨院では写真画像診察を含め痛みの出現している場所の特定とその原因となる部分を初診時に確実に判断し、その原因が骨格によるものか、筋肉によるものか、関節によるものか、または体幹の筋力低下によるものか、というように患者様に合った施術を提案し提供することによって根本施術を行うことができるからです。

急性のギックリ腰でも根本的な部分にアプローチするため、見違えるように痛みが穏和されることもあります。一般的な施術法だと、マッサージや電気治療だけが主流になっていますが、『当院は、痛みの根本に着目してアプローチする施術を行っているのです。』

また、病院でヘルニアと診断されて手術するしか治らないという意識になっておられる患者様も多くいらっしゃいますが、当院では鍼などの手法を用いヘルニアを消滅させてから、根本原因である腰の骨の反りや骨盤のゆがみを改善し、また体幹強化の施術によって元の症状に戻りにくい身体づくりをいたします。

腰痛施術には自信があります。

交通事故の腰の痛み(腰部捻挫)

車同士の交通事故で腰の痛みを抱えている多くの方は交通事故時に、踏ん張った際に腰を捻り腰部捻挫になります。痛みが長期化するため、早期の施術を行うことが重要です。

当院では事故直後の施術では、まず炎症状態をアイシングなどで穏和させコルセットで固定し急性期が終わると筋肉の緊張を緩める手技や鍼治療、骨格×筋肉×関節などの施術を症状に合わせて提案し、早期回復・後遺障害が残らない専門的な施術を行います。

膝の痛み

膝の痛みでお困りではないですか?

・膝を曲げると痛みが出る

40代からの女性が多いのが膝痛の特徴です

膝関節の痛みの原因は骨盤のゆがみによって、股関節が正常な位置にいられなくなり体重のかかり方が1点

大阪市のよし鍼灸接骨院 南堀江院の膝の痛み施術

膝に方よった体重がかかる事を改善する為に根本施術にて骨盤のゆがみを整えます。そうする事によって、

また痛めている膝関節周囲の固くなった筋肉や靭帯に施術をすることで膝関節の動きがよくなり安定力もま

このような症状でお悩みの方は大阪市のよし鍼灸接骨院 南堀江院へお任せください。

あなたは『猫背』と『巻き肩』の違いを知っていますか?

「猫背」とは背中全体が丸くなり首から上が前に出る姿勢です。その特徴として12粉ある胸椎の並びが後弯増強という状態になることで様々な症状を引き起こします。

一方「巻き肩」は肩甲骨が外転方向に動くように移動し肩を内側にすぼめる様な姿勢をとることです。猫背の様に胸椎の彎曲には変化を起こさず体の軸の中でただ肩の位置だけが悪くなってしまう症状を言います。

ただ「巻き肩だけど猫背ではない」という人が少なく、殆どの方が巻き肩から猫背に悪化していきます。

そもそも『巻き肩』になるとどの様な悪影響が身体に出てしまうのでしょうか?

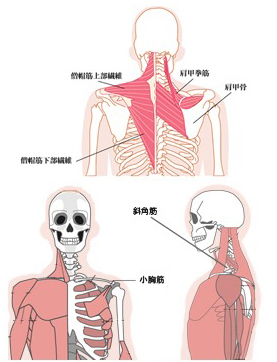

1.巻き肩の状態が長く続くと、頭の後ろから肩甲骨まで繋がっている僧帽筋や肩甲拳筋が弱く硬くなり肩甲骨の動きが制限されます。

2.肩が前方へ移動することで肩の前方にある斜角筋や小胸筋という筋肉の膨張が続き、それも肩こり、首痛の痛みの原因となり、悪化すれば神経や血管が圧迫されて手に痺れがでる胸郭出口症候群を引き起こすことがあります。

3.もう一つ巻き肩が及ぼす悪影響があります。あまり想像していない部分かもしれませんが、それは「呼吸障害」です。巻き肩になる事で肺を包む様にある胸郭という骨格部分の体積が小さくなり、肺活量が少なくなり呼吸器に障害が出てしまう事です。

4.女性には視覚的なデメリットも注目されている所です。巻き肩から次第に猫背になるのと女性は特に老けて見られたり、胸が小さく垂れて見えたりと体全体が弛んでしまいます。

巻き肩の原因とは

姿勢の悪さからくるもので、最近では「スマホ巻き肩」といわれるほどスマートフォンの使用から不調を訴えるケースが多いです。スマートフォンはパソコンと違って軽くて動かしやすくて、画面が小さいので自分の楽な姿勢で目から近い位置で操作しがちです。

人間は背筋を伸ばそうと思うと手は真下の後ろにあるほうが伸ばしやすいのですが、スマホは腕を前に出した状態で操作します。手を前に出して行う作業は意識していないと肩甲骨が外側に移動し、肩は内側に巻き前にせり出してしまうので、結果として巻き肩になってしまいます。

巻き肩のセルフチェック

1.肩幅くらいに足を開いて立ち、バンザイをします。出来るだけ腕をまっすぐ上に伸ばします。横から見て腕が耳より後ろ側にあれば正常、前になっていれば巻き肩です。

2.まっすぐ立った状態で身体の横に腕をたらした状態で肘の位置が後方に向くのが正常ですが外装方向に肘が向いていれば巻き肩です。もしくは正面から見て手の甲が相手に見えてしまう。

3.腕を振った際に前後に触れず左右に振ってしまう。

4.背骨と肩甲骨の幅がご自身の指で3本以上開いてしまう。

よし鍼灸接骨院 南堀江院に出来る『巻き肩』や『猫背』の改善方法とは・・・?

巻き肩の原因は肩甲骨の外転変位、猫背になるとさらに胸椎の後弯増強が加わり肩甲拳筋、僧帽筋上部繊維の筋緊張により肩甲骨が挙上しやすくなります。どちらにも共通しているのが『肩甲骨』の変位(位置異常)なのです。

巷の骨格矯正では骨盤を矯正をメインにした矯正術が多いですが、よし鍼灸接骨院の骨格矯正では骨盤〜椎骨(背骨)〜肩甲骨そして股関節と、それらの関係性を考え組み立てられた矯正術な為、巻き肩や猫背を正確に治すことが出来るのです。

特に巻き肩に対しては、胸にある小胸筋の緊張を取り除き、肩甲骨の位置や可動性を重要視しています。

肩や骨格の位置が正しい位置に自然と戻れる身体作りを当院で行いましょう。

股関節の痛み

1点に集中して寄りかかってそのまま放っておくと歩行困難だけでなく加齢により骨折しやすくなります

股関節痛の原因は、筋肉や関節が硬くなることや、筋力が落ちて関節が不安定になったことによることが多くあります。

症状としては関節が曲がらないタイプと、関節は曲がるが痛みがあるという2つのタイプがあります。

どちらのタイプも筋肉を伸ばしたり、関節の動きを良くしながら、リハビリにより筋力を付けることによって関節を安定させ、症状を緩和させていきます。

骨盤を整えるために骨盤矯正をおこない、骨盤のゆがみ股関節への体重のかかり方も正常になり、ゆがみを正しい位置へ戻し筋肉をほぐします。

大阪市のよし鍼灸接骨院 南堀江院 股関節の痛み施術

まずは根本施術似て骨盤のゆがみを正常な位置に治します。

このような症状でお悩みの方は大阪市のよし鍼灸接骨院 南堀江院へお任せください。

そもそも、なぜ痛みが生じるのか?

お身体の痛みは、さまざまな視点からの原因が考えられます。

お身体に発生する痛みの原因は、日常生活の動作や悪い姿勢、お仕事での身体の酷使や趣味のスポーツなどによって、体に無理なチカラが加わり、筋肉に負担がかかることによって痛みが生じます。

また、このようなお身体の状態が続くと、足首や膝、股関節など様々な関節にも負担が蓄積して関節が硬くなり、動きが悪くなってきます。

関節が硬くなると、日常生活での衝撃を関節が吸収できなくなりその衝撃が骨盤や背骨に伝わり続け骨格にゆがみが生じてきます。

その骨格のゆがみは、また筋肉を引っ張ってしまったり圧迫されて手足にシビレが出たり頭痛や疲労感などさまざまな症状が出てきます。

一般的な整体院で行っている整体とは?

まず、一般的な整体院は国家資格がありません。その為、気持ちの良いリラクゼーション目的で行っている整体院さんが多いです。

気持ちの良いリラクゼーション目的の生態は、施術を受けているその時は「気持ちが良い」ですが、身体の不調の原因から改善されるかを考えると、なかなか改善されません。

また、マッサージにおいても神経や血液循環を診れないので筋肉の緊張を取り除くだけの慰安的な手技しか行えません。

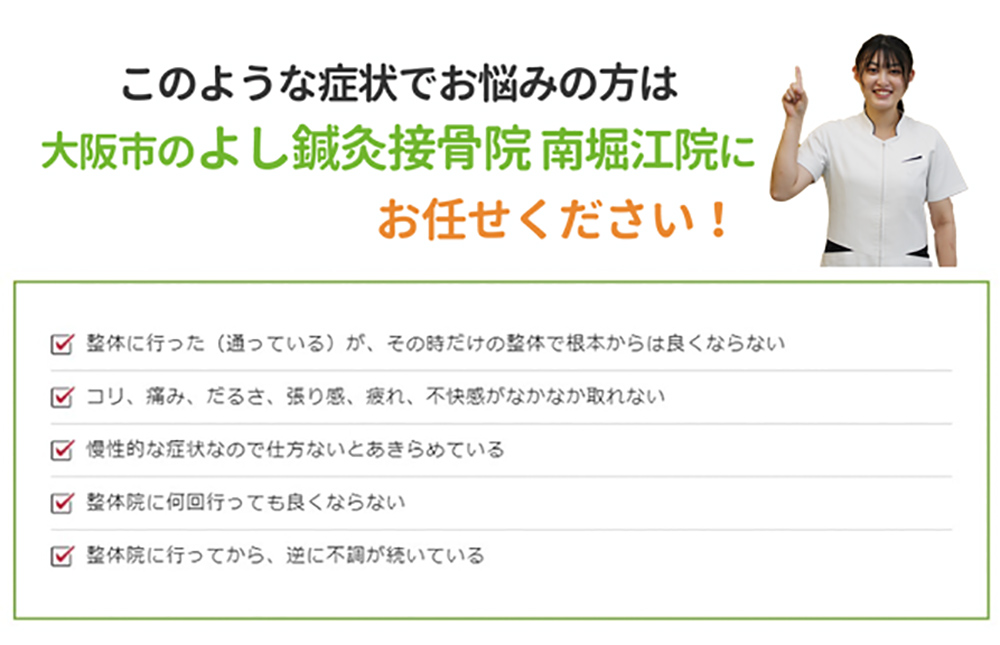

大阪市のよし鍼灸接骨院 南堀江院では、整体では治らなかった症状をどうやって施術するの?

大阪市のよし鍼灸接骨院 南堀江院では、『今まで整体院に行ってもなかなか治らなかった』 という患者様を今まで多く見てきました。

このような患者様に対して、当院では、お身体の不調に対して原因からアプローチし、患者様一人一人に合わせた施術を行うことを徹底しております。

当院の施術方法は、4つの当院独自の施術を組み合わせて施術を行います。

このように、大阪市のよし鍼灸接骨院 南堀江院では骨格や姿勢の改善による施術を行うことで、症状の出ない身体づくりを行います。

大阪市のよし鍼灸接骨院 南堀江院では、

慢性的な症状は、経過すると骨格のゆがみが出てきます。

みなさま、脚を組んだり、横を向きにくかったりしないですか?

実は脚を組んだり、同じ方向でしか横になり難かったり、猫背になったりというクセがある方は歪みがある証拠なのです

骨格のゆがみは、神経を圧迫したり、伸張したりしますので神経系に影響を及ぼします。

大阪市のよし鍼灸接骨院 南堀江院では、慢性的な症状が原因になって痛みが出る症状に対して、エコー観察機や画像ゆがみ観察機、医療徒手検査法を使用して豊富な経験と医学的な知識で本当の原因を追求します。

今まで整体に行ったが、なかなか良くならかったという方は、大阪市のよし鍼灸接骨院 南堀江院までお早めにご相談ください。

鍼灸

鍼の効能について

東洋医学に”ツボ”を刺激することにより、自律神経の調節、免疫力向上などの効果があると言われており体の回復力を高めます。

当院の鍼治療は通常の鍼より少し長い鍼を使っています。

灸の効能について

当院では「箱灸」や「かまや」と言って直接肌に触れることのない

皮内鍼

”皮内鍼”とは、長さ3mm程度のまちバリのミニチュアのような鍼を、皮膚に水平に入れてそのまま置き、筋肉の張りを取ったり、痛みを抑える効果を得る目的に使用する鍼です。

電気針

当院ではスポーツ種目別で痛いところはもちろんスポーツのコンディションを整える意味でスポーツ選手対応のスポーツ鍼を実施しています。スポーツ種目により使う筋肉が違い又

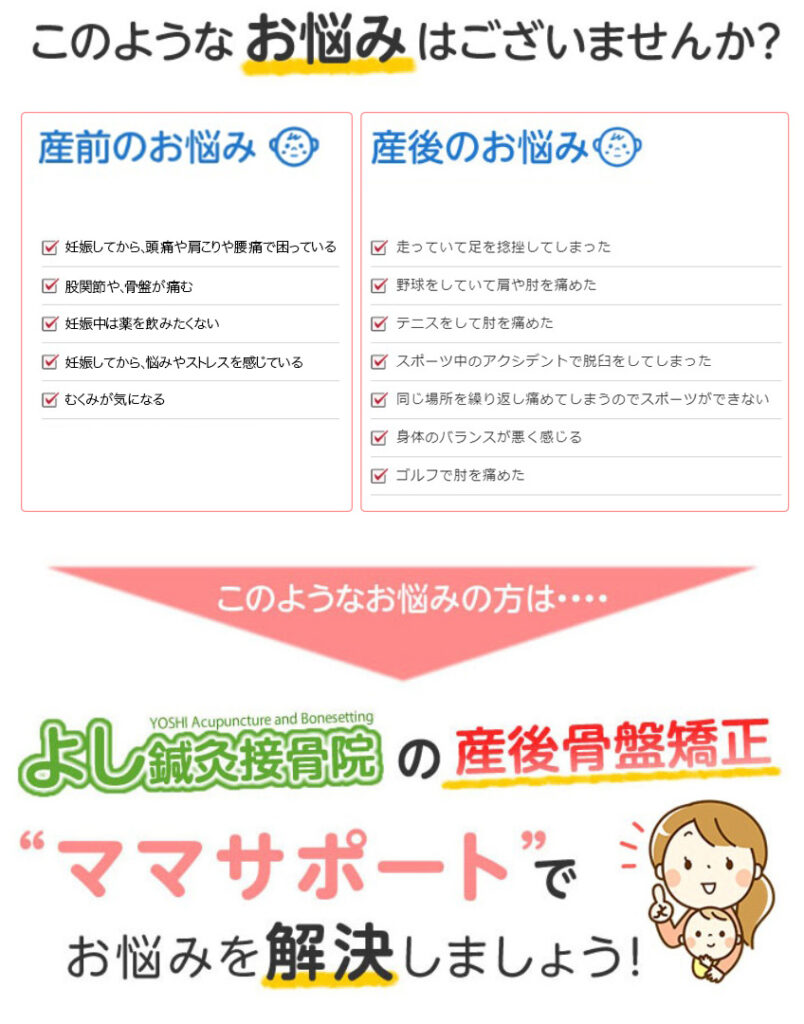

産前・産後でママさんがお身体のお悩みを持つ理由

◆産前

ママさんのお身体は、出産への準備で特有のホルモン分泌が生じ体質が変化してきます。また、赤ちゃんが大きくなるにつれて、ママさんの骨格も出産に向けて変化します。どのような変化かと言うと、そり腰になったり、産道を作るために骨盤が開いたりするからです。その結果、妊娠前とは身体が変化するため、肩こり、腰痛や恥骨痛、股関節痛、骨盤の痛みが生じます。(その他、人によっては、便秘、尿漏れ、しびれ、こむら返り、足のむくみに悩まされる方もいます。)

◆産後

出産を終えたことにより、ママさんのお身体は、大きなダメージを受けております。赤ちゃんの頭の大きさは、直径約10cmと言われており、ソフトボール位の大きさも有る為、骨盤が広がってしまうのは当然です。実は、産後の骨盤は放っていても完全には元の状態には戻りません。何故なら、骨盤周辺の靭帯(じんたい)まで緩んでしまっているため、骨盤を締める働きが低下しているからです。

大阪市のよし鍼灸接骨院 南堀江院の”ママサポート”って何?

大阪市のよし鍼灸接骨院 南堀江院で行っている”ママササポート”とは、産前から産後まで、ママさんのお身体を医療機関と連携しながらサポートさせて頂く安心した専門プラグラムです。

多くの整骨院では、マタニティ整体を専門としていたり、産後骨盤矯正を専門にしていたりします。しかし、赤ちゃんとママさんのお身体のことを考えると、産前、産後どちらか一方の施術だけでは安心してかかれません。

当院では、産婦人科医さんから特別講習を受け、専門的な知識を持ったスタッフが在籍しており、マタニティ整体、産後骨盤矯正共に得意としている地域で唯一の接骨院です。

よし鍼灸接骨院の”ママサポート”での施術とは??

当院のマタニティ整体は、「整体」と言っても、骨をボキボキ鳴らすような、また、お腹に衝撃や動揺を与えるような施術は一切行いません。※全ての施術を横向きで寝ている姿勢で行います。また、辛さの出ている箇所や骨盤の動きに関わる筋肉へのアプローチをソフトで安全な施術(整体)で行います。

当院の筋肉へアプローチする施術(整体)は、筋肉の緊張を取る施術がメインです。この筋肉へアプローチす施術(整体)によって、出産へ向けてママさんのお身体を安産しやすいように導きます。

当院の産後骨盤矯正は、産後に専門特化した矯正技術をトムソンベッド(骨盤矯正に特化したベッド)を使って、痛みがなく安全に骨盤を矯正します。

当院の産後骨盤矯正は、効果を実感して頂けるとご好評を頂いております。もちろん、骨盤を正常な状態で維持させるには、複数回の矯正が必要です。

よし鍼灸接骨院のママサポート3つの強み

ご懐妊時は、マタニティ整体により、妊娠中のお身体の不調の解消はもちろん、妊娠期によくある病気の予防、また赤ちゃんを産みやすくする身体へのサポート致します。

出産後は骨盤のゆがみから来る肩こり、腰痛の症状がおこります。当院では産後骨盤矯正により症状の悩みをかいけついたします。

当院は、産婦人科医との連携をもっているため、妊婦さんのデリケートな時期に対応できる医学的知識も備えており、妊婦さん対する専門的な対応が出来ます。(当スタッフは、全員、産婦人科医さんから妊娠期の施術に対しての研修を受けております)

マタニティ整体の通院時期 マタニティ整体の最適な通院時期は、

※妊娠期での施術は安定期(16週~)の方、正常妊娠である方が対象下記の方は申し訳ございませんが、施術を行うことができません。

マタニティ整体(30分)

完全自費 健康保険併用 初回 6,600円 4,600円 2回目 4,950円 3,950円

マタニティ整体(60分)

完全自費 健康保険併用 初回 13,200円 9,200円 2回目 9,900円 7,900円

産後骨盤矯正の適切な通院プラン 産後一か月検診後(帝王切開の場合は2か月後)からのスタートが目安です。ベストなタイミングとしては、産後1~6か月にスタートすることです。(産後、1年以上経ってしまった方もあきらめないでください)

1回の矯正で効果を実感頂くことも出来ますが、更にきれいな骨盤を維持させるためには、多くの方は、おおよそ10回~12回の矯正を継続して受けて頂く必要がございます。

10~12回の矯正を受けて頂く最適な通院頻度は、週に1回を3か月間 継続して頂くことです。

当院には、お得なプリペイドカードも準備しておりますため、ママさんに優しく通院して頂くことが出来ます。

※出産した後で1ヶ月以降で施術可能になります。

産後骨盤矯正の料金について 産後骨盤矯正コース

完全自費 健康保険併用 初回 6,600円 4,600円 2回目 4,950円 3,950円

産前後骨盤矯正&JOYトレ

完全自費 健康保険併用 初回 8,800円 6,800円 2回目 7,150円 6,150円

※女性スタッフ指名料550円

医療機器療法

エコー観察機

エコー観察機とは病院や、整形外科などの検査で行うレントゲン検査とは少し異なります。筋肉や靭帯、血管の太さ、血流まで検査出来、その場でその瞬間に判断できます。

また、超音波なのでレントゲンのように放射能被曝の心配もない”安全”な診断機です。

自分の体の状態を正確に知りたい、という患者様にこのエコー観察を行い、症状が発生している原因を徹底究明させていただきます。

ハイボルテージ(機械名フィジオアクティブ)

ハイボルテージの効果は、痛みが生じている患部に瞬間的に高電圧(MAX300V)のデンリュを流す施術を行います。(痛みは伴わない施術ですので、ご安心ください)

体にはソフトな刺激で深部(約10cm)まで届き”鎮痛”の効果があります。この施術は、通常の痛みに対してだけでなく、捻挫やギックリ腰や首の寝違えなどの急性症状にも効果が期待できます。

しかし、このハイボルテージは、電圧が高く身体の深部まで刺激が到達し身体の太い神経繊維に作用して痛み信号をブロックします。

多くのトップアスリートが効果を認め使用しています。

メジャーリーガーの大谷選手や大相撲の力士、日本国内で活躍するプロ・アマの有名選手などに愛用されています。

急性外傷(捻挫・ぎっくり腰)など、スポーツでのケガでお困りの方には、こちらのハイボルテージで”痛み”を早朝に取り除きます。

当院の物理療法は最先端医療機器を各種取り揃え、症状に合わせて最適な治療法を選択しております。

低周波器

低周波の電気刺激を加え痛みを緩和させ血流の改善の効果もあり、より施術の効果を高めます。また筋肉の拘縮予防の効果もあり筋肉に柔軟性をもたせます。

湿式温熱器(ホットバック)

専用ケースに包み患部に当て血流量を改善し筋緊張を緩めたり、鎮痛作用もあります。

エアーフットマッサージ器

空気圧により下股のマッサージ作用があり、血流、リンパ液の流れを改善します。

頚・腰用牽引器

首または腰の筋肉を牽引することで筋肉の緊張を和らげます。

超音波器

超音波により、普通では短時間であたためることが出来ない深部の筋肉まで到達させ、回復力を高めます。

根本施術は

お身体の痛みやつらさの原因は、

当院では、痛みやつらさの出ている部分に施術して一時的効果だけを提供するのではなく

根本原因を改善して再発しない身体づくりを提供いたしております。

内容は、カウンセリング・エコー観察や各種検査を行い、お身体の痛みやつらさの原因を徹底解明し4種類の施術(骨格矯正・ストレッチ・姿勢調整・鍼治療)の施術を組み合わせて患者様、個々に合わせたオリジナルメニューで早期にお身体を根本的に改善できる施術です。

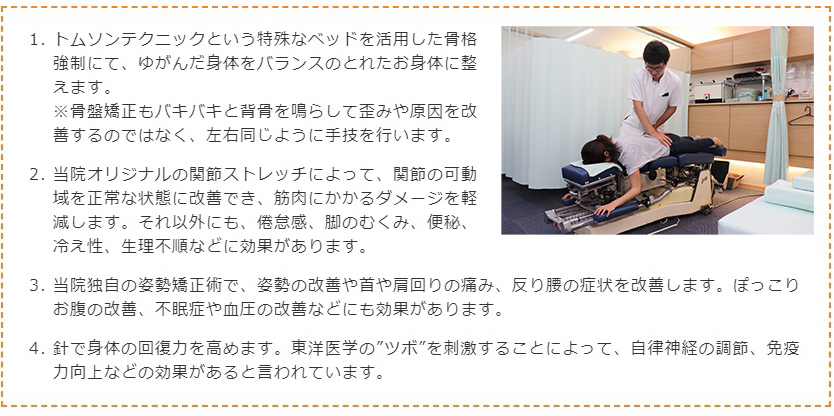

骨格矯正

機能的・構造的カイロ

アクティベータ施術は施術器で骨・関節を振動させて神経からの命令送りやすくします。トムソンテクニックはトムソンベッドという専用のカイロベッドを使用し軽い力でベッドがドロップすることにより骨格を正しい位置に矯正します。

骨格矯正をすることによってお身体がバランスのとれた正常な機能を果たすようになります。

コアストレッチ

当院の根本施術の関節ストレッチメニューの内容が大きく生まれ変わりました!

深部の筋肉までストレッチすることでマッサージだけよりも関節の可動域や筋肉のしなやかさが大きく変わり、体質改善・動きやすさ・痛み軽減などに効果絶大です。

デスクワークや車の運転が多く体が固まって思うように動けなくなった、体力が落ちた姿勢が悪いと周りから言われ自分でも気になるマッサージや自分でストレッチをしてもツラさが取れない。 このようなお悩みのある方におススメのストレッチです。

筋肉調整

オールハンドで行う当院独自の筋肉調整術で主に背中側にある抗重力筋という筋肉にアプローチをかける事で姿勢の改善やストレートネックによる首や肩周りの痛みや反り腰の症状の改善をいたします。

筋肉による不良姿勢の改善を目的とした筋肉へのダイレクトストレッチ施術です。日常生活の癖や習慣によって筋肉が過緊張、または弛緩することで、さらに身体のバランスがくずれます。正しい姿勢を維持出来る様に施術を行うことで、さまざまな不調が改善いたします。

他にも、ぽっこりお腹の改善、筋力低下や代謝・内臓機能の低下による冷え性、便秘、また不眠症や血圧の改善などに効果があります。

鍼治療

東洋医学の“ツボ”を刺激することにより、自律神経の調節、免疫力向上などの効果があると言われており体の回復力を高めます。

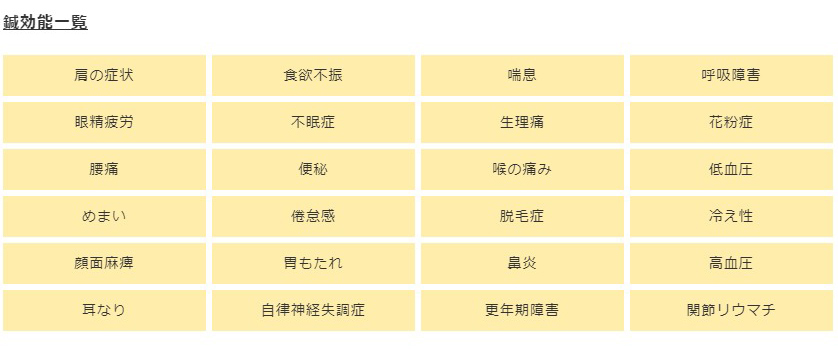

肩の症状・食欲不振・喘息・呼吸障害・眼精疲労・不眠症・生理痛・花粉症・腰痛・便秘・喉の痛み・低血圧・めまい・倦怠感・脱毛症・冷え症・顔面麻痺・胃もたれ・鼻炎・高血圧・耳なり・自律神経失調症・更年期障害・関節リウマチ・・・など

お身体の痛みやつらさの根本原因とは

当院ではお身体の痛みやケガなどの原因は『骨格・関節・筋肉』

すべての神経は背骨と骨盤を通っており、それらの神経は筋肉や内臓といった人体の全機能を支配しています。そのため、背骨・骨盤の歪みは、身体全体に悪影響を及ぼします。

つまり『筋肉の緊張、関節の動きの悪さ、骨格の歪み」が原因で神経が圧迫され、『痛み』や『コリ』以外の症状も一緒に出現している方が非常に多いです。

当院に来院頂く方の中には、『腰痛とは一生涯の付き合いだと思っていた・・・』という方が多くいらっしやいます。そして、ひどい腰痛である日常を当たり前のように過ごしていたために、施術した後の体の楽さに驚かれる方も少なくありません。「こんなに良くなるんだったら早く教えてよ・・・」と患者様から言われることもあります。

そのようにおっしゃっていただける方でも大半は、過去にマッサージや他の接骨院・整骨院で施術を受けてきた方ばかりです。

では、なぜ当院の施術を受けていただくと、その場で施術効果があり、根本的な改善に向かわれるのでしょうか?

よし鍼灸接骨院では写真画像診察を含め痛みの出現している場所の特定とその原因となる部分を初診時に確実に判断し、その原因が骨格によるものか、筋肉によるものか、関節によるものか、または体幹の筋力低下によるものか、というように患者様に合った施術を提案し提供することによって根本施術を行うことができ

急性のギックリ腰でも根本的な部分にアプローチするため、見違えるように痛みが穏和されることもあります。

また、病院でヘルニアと診断されて手術するしか治らないという意識になっておられる患者様も多くいらっしゃいますが、当院では鍼などの手法を用いヘルニアを消滅させてから、根本原因である腰の骨の反りや骨盤のゆがみを改善し、また体幹強化の施術によって元の症状に戻りにくい身体づくりをいたします。

2021-09-10

健康になりたい!!

スタイルを良くしたい!!

自分を変えたい!!

そんな方にぜひ知って頂きたいのが、『トムソンベッド』という

矯正専用機械を使った矯正です。

矯正施術には『骨盤の位置をを整え、骨格の歪みを良くする』

という効果だけではなく、

矯正したことに得られる様々な効果が魅力的です。

単に『すっきりする!!』という事ではありませんよ(‘◇’)ゞ

矯正をすることで身体バランスが整い各組織への

『圧』というストレスが緩和されます。

その中でも背骨には脊髄神経を通すトンネルがあり歪みがあると

圧迫され様々な不調の症状を引き起こす原因となりますが、

矯正を行うことでそのストレスが無くなり特に自律神経系の

機能を正常化させる事で身体の機能が向上されやすい状態になります。

身体機能が正常化し自律神経もうまく働く身体であれば免疫系統も

正常に働き自己免疫力が強化されます。

様々なストレスを受ける現代社会においてこの

『自律神経を整え免疫力を正常に保つ』

という方法を1つの手段として知っていると知らないでは今後の人生を送る上で

『自己健康管理』に大きな差が生まれるのは間違いありません。

正しい場所に正しく『ある』事が健康への近道です。

それは、身体だけではなく機械などのモノにおいても

ネジの歪みや重心のズレは故障の原因になります。

身体を故障させない為の『すべ』を皆さんも手に入れてみませんか??

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

『よし鍼灸接骨院 南堀江院』 南堀江院 ホームページ:http://www.yoshi-yoshi.jp/

エキテン:http://www.ekiten.jp/shop_6762617/

住所:大阪市西区南堀江2丁目-11-28М南堀江1F

TEL:06-6586-6505

受付時間: 平日【9時~13時/16時~20時】 土曜【9時~13時】 休診日【土曜午後・日曜・祝日】

アクセス: 地下鉄『西大橋』駅、『西長堀』駅、『四ツ橋』駅、『桜川』駅より徒歩6分

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

当院では骨格矯正・関節調整・筋肉調整・鍼治療4つの施術を組み合わせることで再発しない身体作り、根本治療を行っています。

鍼灸、手技療法の他、低周波治療器、高電圧刺激治療器、メドマー、頸椎・腰椎牽引器、超音波治療器・検査器など物理療法も豊富に備えています。

腰痛、肩こり、頭痛、ねんざ、打撲、骨折、交通事故治療など、あなたのお悩みは大阪市西区南堀江にある『よし鍼灸接骨院 南堀江院』にお任せください!

「※このブログは国家資格である柔道整復師の代表 曾和由行が監修しています。」

頚部(首)で頻繁にみられる姿勢不良は大きく4つ挙げられます。

頭部前方位 顎が前方に突出した姿勢。

ストレートネック

なで肩 鎖骨の下制、肩甲骨が外転・下方回旋、胸椎屈曲、上位肋骨下制位を呈します。

いかり肩 鎖骨の挙上、肩甲骨上方回旋・内転、胸椎伸展、上位肋骨挙上位を呈します。

ーーーーーーーーーーー

【受付時間】

〇月曜~金曜 午前 9:00~13:00 午後 16:00~20:00

〇土曜 午前 9:00~13:00 ※土曜午後、日曜、祝日は休診

よし鍼灸接骨院 南堀江院 大阪市西区南堀江2ー11ー28M南堀江1F 西大橋、四ツ橋、長堀橋から徒歩6分 桜川から徒歩10分

Tel 06-6586-6506

◎カード払いOK

◎連携駐車場完備

#西大橋#四ツ橋#長堀橋#心斎橋#桜川#大阪#大阪市#西区#南堀江#ストレッチ #姿勢改善 #柔軟性向上 #骨盤矯正#骨格矯正#骨盤ケア #猫背改善 #猫背矯正 #EMS#根本改善#マタニティ整体 #産後骨盤矯正 #体感トレーニング #インナーマッスル #むち打ち #肩こり#腰痛#ギックリ腰#交通事故#エコー#寝違え

腋窩神経は脇の下を通る神経で、腕の後外側と肩甲骨の辺りの知覚や、三角筋<さんかくきん(腕を挙げる筋肉)>、小円筋<しょうえんきん(腕を外へひねる筋肉)>を支配します。この神経がしめつけられたり、障害された状態を腋窩神経障害といいます。

原因

肩の外側や後面への強い打撲による場合が最も多いのですが、スポーツでの繰り返しのストレス等によっても起こることがあります。

症状

肩の外側から後面にかけて痛みがあり、安静にしていてもおさまらず、夜間でも痛むことがあります。腕を横方向に挙げたり外へひねると痛みが強くなったり、肩の外側の感覚が鈍くなったり、症状がながびけば筋肉の萎縮を起こすことがあります。

治療

低周波治療や温熱療法、ハリ治療、マッサージや運動療法などでほとんど治ります。しかし、再発を繰り返したり筋肉の萎縮を伴うものでは手術が必要な場合もあります。

橈骨遠位端骨折とは、前腕の2本あるうちの親指側の骨で、手関節より肘の向かって2~3cm上の骨折をいい、手関節を横から見るとフォーク背状に、また手背側から見ると親指側に曲がって見えます。

原因

小児では、高所より転落して起きることが多く、また高齢者では転倒して起きることが多いです。小児から高齢者まで幅広い層に起き、年齢層によって骨折の型・固定法・固定期間も異なってきます。小児の場合、骨は弾力性に富み、完全に骨折することはあまりないです。また、骨のつきも速く、少しの変形でも自然に真っ直ぐになるという特徴があります。固定期間が長くても手関節の運動(リハビリ)は痛みもなく、すぐに運動が出来るようになります。 高齢者の場合、骨粗しょう症の人が多く、少しの力で骨折することがあり、1ヶ所だけ骨折するのではなく、複雑に折れたり他の骨も一緒に骨折することがあります。固定期間が長くなることがあるので、運動(リハビリ)は長期間行う場合があります。

治療

ほとんど手術的療法は行わず、変形している骨を手で元通りの場所にもって行き、固定を行います。固定中のリハビリとしては、骨折部が安定していると、筋力低下を防ぐように行っていきます。

上腕二頭筋断裂とは、腕の力こぶを作る筋肉の断裂で、多くは中年以降の肘を曲げて重量物を持ち上げたり、腕を常に挙上している筋肉労働者に発生頻度が高く、まれにスポーツ時、例えば、ラグビー・フットボール等の激しいコンタクトスポーツや、重量挙げ・体操等の強い筋力を使うスポーツ、テニスなど弱い力が繰り返し加わるスポーツに起こり得ることがあります。

原因

長期にわたる肩・肘の過使用によって腱の変性・弱化、圧迫されることにより、骨棘(こつきょく)という軟骨の過剰形成等の因子が加わって発生します。<図-1>

治療

年齢・断裂している場所・痛みの程度により、手術療法か固定だけの保存的療法かに別れます。手術しなければならないものは、保存的療法で痛みがとれない、炎症がとれない、などがあります。その他のものは、2~3週間の三角巾固定の後、機能回復訓練へ移行します。なお、保存的に治療したものは多少の変形が残り、若干の筋力低下があるものの、日常の生活にはほとんど支障はありません。

肩が痛む様々な病気の中に、上腕二頭筋長頭腱炎という病気があります。上腕二頭筋という筋肉は、腕の力こぶをつくる筋肉で、この筋肉は、途中から長頭腱と短頭腱のふたまたに分かれている為、二頭筋という名がついています。上腕二頭筋は、肩甲骨から起こって前腕の骨に付着していますが、長頭腱は途中で、上腕骨の結節間溝(けっせつかんこう)という溝にはまりこみその上を靭帯(じんたい)が被って、ちょうどトンネルの中を通るようなかたちになっています。ここで長頭腱は約90度方向転換をしており、その為に結節間溝部で摩擦等の刺激が加わり、炎症が起きやすくなっています。この部分で炎症が起こっている疾患を上腕二頭筋長頭腱炎といいます。

この病気は、20才代から40才代の男性に多く、軽微な外傷やスポーツ等の繰返しのストレスで引き起こされます。

症状としては、腕を外側から挙げるときや、外側にねじるとき、或は肘を曲げるときや、物を持って腕を挙上するときの運動痛と結節間溝部の圧痛が特徴です。又、診断の際には、肘を曲げて前腕を外側にねじるときに抵抗を加えると痛みが増強するかどうかをみるヤーガソンテストや、肘を伸ばしたまま腕を前に挙げていくときに抵抗を加え、痛みの増強感をみるスピードテスト等、各種のテスト法を行って上腕二頭筋長頭腱炎かどうかを確かめます。

治療法は、局所の安静と、温熱や低周波による理学療法また、ハリ治療、マッサージがあります。ほとんどの場合これで治りますので心配ありませんが、腱が癒着しているなどの重症例では稀に手術する場合もあります。

円回内筋症候群とは、腕を通っている神経(<正中神経>せいちゅうしんけい)かおかされる病気です。正中神経とは、第5・6・7頸椎(けいつい)・第1胸椎(きょうつい)の横の穴から出てきて、鎖骨(さこつ)のやや上方で神経の束を作り、腋(わき)の下から上腕の内側、そして前腕の手のひら側を通り、手のひらに分布します。また、正中神経の主な役割は、手首を曲げたりする筋肉を支配し、手のひら及び親指・人差し指・中指・薬指の知覚をつかさどります。この神経が、肘関節の円回内筋という筋肉の間を通る時、この付近で神経の通り道が筋肉や腱の緊張・炎症・骨の奇形などの身体の中の変化によってせばめられたりして正中神経に圧迫が加わり、腕の痛みや親指・人差し指・中指・薬指の皮膚の感覚異常や痛み、指の力の低下などを起こすものを円回内筋症候群といいます。

治療

原因となっている圧迫から神経を速やかに開放してあげることが最も大切になります。その為に、患部の安静をはかり、血行を良好にし筋肉の緊張や炎症を取り除く低周波治療、温熱療法、ハリ治療などの保存療法でたいていの場合は回復します。しかし、長期間症状の改善がみられないまま放置すると、回復が期待出来なくなるので、手術によって圧迫を取り除く必要がある場合もあります。

野球肘は成長期の野球少年によく発生し、特にピッチャーをしている子が損傷します。少年の肘は成長途中に有り、関節はほとんどの部分がまだ軟骨のままです。それ故に過激な練習に耐え切れず障害が起きてきます。

治療としては、低周波治療・温熱療法・ハリ治療などをおこないます。また、この障害は使いすぎ症候群であるので練習を休んで肘を休養させる事が基本です。ひどい場合は完全休養させる事も必要ですし、投球練習の回数を減らすとかその症状によって練習方法を変えなければなりません。

なんと言っても大事な事は野球肘にならないための予防法です。

肘には指と手首を動かす筋肉が付着しています。そのため、手指・手首を動かすことで筋肉の付着部に引っ張られる力が加わります。中年以降、肘の外側の筋や腱が少しずつ弱くなっている為に、重たい物を持った時に、肘の外側に痛みを覚えるようになり、その部分を押すと痛みが強くなります。それを、外側上顆炎(がいそくじょうかえん)と言います。また、反対に肘の内側に痛みが出ると内側上顆炎(ないそくじょうかえん)といいます。

治療

炎症症状が強いときは、安静・冷却が必要ですが、その後肘を温め、低周波治療・温熱療法・ハリ治療・マッサージなどを行います。

手指・手首は日常生活でよく使う為、なかなか安静にすることが難しく、痛みは6ヶ月以上続く場合も多く、焦らずに治療する必要があります。

肘関節は、転倒や高所より転落して手や肘をついたり、スポーツなどで強い外力など直接的、間接的に外傷をうけることがあります。小児の肘関節周囲の骨折として特徴的なことは、自己で骨が良くなろうとする力が旺盛です。また、小児では骨の成長段階で外力に対して弱い骨軟骨(こつなんこつ)という部分を多く含んでいます。

上腕骨顆上骨折(じょうわんこつかじょうこっせつ)

5~12才の男子に多く、転倒や高所よりの転落時に肘を伸ばした状態で手をついて肘関節の少し上の部分で骨が折れます。小児では、最も頻度が高い骨折です。

症状

肘関節周囲に腫れと痛みがあり、肘関節部が後方に突き出した特有の変形や、肘を軽く曲げた状態で運動制限があります。肘周囲は骨軟骨部が多く、肘関節の変形による屈曲制限など機能的・血行障害・神経障害が起こりやすく治療の難しい骨折です。

上腕骨外顆骨折(じょうわんこつがいかこっせつ)

5~10才の男子に多く、肘を伸ばした状態で手をついて倒れ、外側にストレスが加わり骨が折れます。

症状

外側部に、腫れと運動痛があります。形態的・機能的障害が残らない限り、予後は良好ですが慎重に治療する必要があります。

治療

基本的には手術をしない治療法とし、ギプス固定があり、固定期間・固定法は骨折の部位・年齢によって異なります。固定中は、肩・手などの拘縮や筋力低下を防ぐリハビリを行います。

テニス肘は肘の内側に起きるフォアハンドテニス肘と外側におきるバックハンドテニス肘がありますが、ほとんどのテニス肘がバックハンドによって負傷しているので、これについて説明します。

バックハンドでは腕の筋肉の後側(手背側)の筋肉を使い、プレーしますのでその筋肉と起始部(きんにくのはじまり)になる肘の外側の骨の部分が痛くなります。骨が痛いように感じますが、しかし、これは骨が痛いのではなく筋肉の付着部のスジが痛むのです。このスジに微細な断裂がおこり、痛むと考えられています。また、ひどくなってくるとその筋肉自体も痛くなってきます。テニス肘なのかそうでないのかは、タオルを絞ったり、お風呂でお湯を汲んだりしたときに肘の外側の部分が痛むのでわかります。

さて、治療ですがこれがなかなか厄介です。なにをさておいても一番いいのは肘を休ませる事です。そして疲労筋のハリ治療、マッサージをして筋肉の緊張を緩める事、ストレッチをこまめにする事などです。痛みのひどいときは氷水で徹底的に冷やす事、そして痛みがある程度和らいできたら、今度は暖めて血液の循環を良くし、治癒力を高めてください。痛みが楽になったからといって無理は禁物です。無理をするとすぐにぶり返してしまいます。

橈骨神経は、上腕の中央付近で上腕の骨の後方を横切るように通過しています。ここは、神経と骨が密接している為、軽微な力がかかっただけでも神経に大きな影響を与えてしまいます。その為に、圧迫され易く麻痺を起こしてしまいます。橈骨神経は、指を伸ばしたり、手首を甲側に曲げたりする筋肉や、手の甲の親指側の知覚などを支配しているので、この神経が麻痺してしまうと、指は伸ばしにくくなり、手首はダラリと垂れ下がったまま挙げることが出来なくなります。また、手の甲の親指側では触られても感じにくくなります。

治療

低周波治療・温熱療法・ハリ治療・リハビリで回復していきます。

手指・手首のねんざ・骨折は、転んだり、ボールが当たったりした時に起こります。ねんざは打撲と違い、関節を固定している靭帯(じんたい)が伸びている状態のことで、しっかりと治療しておかないと、後で関節が不安定になることがあります。

治療

関節を約4週間固定し、その後は運動療法で関節を動かします。程度がひどい場合は、腫れ・痛みが1年近くも続きますが、いずれ消えます。

骨折は、変形と同時に強い腫れと痛みが起こります。変形が強い時は、矯正した後ギプスで関節を固定します。固定期間は、子供で約4週間、大人では約6週間が必要です。ギプスを取り除いた後、運動療法で手首を動かします。骨は約3ヶ月でつきますが、その後も寒い日や、手をよく使ったときなどは、おもだるい痛みを感じます。しかし、この痛みもやがておさまります。

手根管症候群(しゅこんかんしょうこうぐん)

手関節部に配列している手根骨(しゅこんこつ)と靭帯(じんたい)(横手根靭帯)に囲まれたトンネルを手根管といい、ここで神経(正中神経)に異常をきたしたものを手根管症候群といいます。

原因

外傷・炎症などがあります。中年以降の婦人で、手をよく使う職業の人、または家庭の主婦にもしばしば見られます。

症状

指先のピリピリとしたような感じ、痛み、シビレ感があり、合掌のポーズをすると症状が増強します。そしてこれらの症状は、次第に正中神経(せいちゅうしんけい)の支配する親指・人差し指・中指・薬指に限られてきます。症状の進行につれて親指の付け根の筋肉<(母指球筋)ぼしきゅうきん>が萎縮したり、親指と小指を合わせる動きなど、細かい動きが障害されます。

治療

ほとんどの場合、低周波治療・温熱療法・ハリ治療・マッサージなどで症状は軽くなっていきます。

手の舟状骨骨折(しゅうじょうこつ)

手の舟状骨とは、手根骨(しゅこんこつ)と呼ばれる8つの小さい骨の1つで、その中で最も長く親指側に位置し、手をついて倒れた時などに骨折しやすい骨とされています。しかしこの骨は、骨折していても腫れや痛みが軽度であるので、治療されずに放置されている場合が多く、早期の骨折発見が非常に困難であるといわれています。しかし、早期に骨折が発見されギプス固定を行っても、この骨は非常に血行が悪く、2ヶ月程の長期固定を行わなければいけなくて、その間、親指と手関節の運動が著しく制限されます。また、骨折の状態によっては手術を行わなければならない事もあります。

手関節には、指を曲げ伸ばしする為の腱がたくさんあります。これらは、日常生活を行う上で、常に動かしています。特に、手首にある親指を伸ばす腱が、狭いトンネルを出たり入ったりする時に、摩擦が生じ炎症が起こり痛みが生じやすいのです。このような病気を、腱鞘炎(けんしょうえん)といいます。

治療

まず、安静にして手を動かさないようにすることが必要です。炎症を抑える為に、アイシング・湿布を用います。痛みを和らげる為に、低周波治療・温熱治療・ハリ治療・マッサージを行います。

指の関節の損傷は、野球やその他の球技で突き指により生じる事が非常に多く、その際に関節が反対に反ってしまったり、横にずれてしまったりする事があります。この関節は、普通に曲げ伸ばしする以外に横や反対に反ったりしないように、多くの靭帯(じんたい)などで補強されています。この為、関節が外れた場合は必ずどこかの靭帯等が損傷しています。外れた関節を元に戻すことは技術的に難しい事ではありませんが、そのまま放置しておけば関節の不安定性をまねき、腫れや痛みが長期間残り、日常生活にも支障をきたします。脱臼した場合は、直ちに整復し固定すれば3~4週間程でほとんど支障なしに回復するので、早目に処置することが大切です。

突き指は、ボールが強く指先に当たったりして起きる日常良く起こる、けがの1つですが、1口に突き指といっても損傷する部位によって色々あります。中でも、突き指により指先の関節が曲がって、自分で伸ばせない状態になるのを、マレットフィンガーといいます。このマレットフィンガーには2種類あり、1つは指先を伸ばす腱が切れて起こるものと、その指先の腱が付着している骨が剥がれる様に骨折して起こるものです。

症状は、指先の関節背側の腫れ・屈曲変形・関節部の痛みですが、最も特徴的なことは指先の関節が曲がり自分で伸ばすことが出来ないことです。その為に日常生活では、指先を使った細かい動作が困難になってきます。

治療

固定を約6~8週間行いますが、受傷後、長期間放置してしまってからの固定では、変形の改善は難しく、屈曲変形が残ってしまう場合があります。また、剥がれた骨が大きく、指先の骨が脱臼しているものには、手術を行う方が良い場合もあります。

手の指のいちばん端の関節(第1関節)の背側に、こぶのようなもの(結節)ができ、関節が曲がっていく病気で、中年以降の女性に多くみられます。初め関節が痛んで熱をもち、次第に結節ができてきます。一本の指の結節が完成すると、次の指にも起こり、全部の指に広がっていくのが普通です。ただ結節ができるのはいちばん端の関節だけで、手首に近いほうの関節にはできません。これは、変形性関節症で慢性関節リウマチとは全くちがう病気ですが、まちがえられて薬剤の投与を受けている人も多いようです。

この病気の原因は全くわかっていませんが、針仕事や細かい手仕事を長年にわたり続けてきた女性に多くみられるようです。結節ができたとしても、進行を止める方法もなく、放置しておくほかありません。痛みのない場合が多く特に治療は必要としませんが、痛みがあっても手指をあまり使わないように注意し、温熱治療だけでほとんどよくなります。

仕事や家事で、手指を用いる場合、指に「カック」とか「コック」というバネ現象が起こり痛みを感じます。

この痛みは男性にも起こりますが、特に40歳以上の婦人に多く起こります。 原因としては、手指を良く動かすことによって、指を曲げる腱と腱を取り巻く腱鞘(けんしょう)に炎症が起こるため腱鞘が厚くなり狭くなります。同時に腱も太くなってしまうため、太くなった腱が、狭くなった腱鞘を出入りするたびに「コック」というバネ現象が起こります。バネ指の起こる指は、親指が最も多く、次ぎに中指、薬指、小指の順です。親指が良く痛むのは、日常良く使う指だからです。手の掌側の手指の根もとを押さえてみると「コック」というひっかかりが触れます。腱鞘炎、バネ指は、指を動かすと痛いため、わずらわしく日常生活や仕事にさしつかえます。

治療としては、安静が一番ですが、電気療法、ハリ治療、マッサージ、パラフィン浴などを用います。痛みが強い場合はアイシングを行います。以上の治療でたいていはよくなりますが、どうしても痛む場合は、手術によって厚くなった腱鞘を切開する場合があります。最近は、皮下腱鞘切開という方法があり、皮膚を大きく切る必要がなく早く日常の生活に戻れます。いずれにしてもバネ指、腱鞘炎は必ず良くなりますので心配いりません。

ギオン管症候群とは、手をよく使う職業の人によくみられる症状です。ギオン管とは、手のひらの小指側に豆状骨(ずじょうこつ)と有鈎骨(ゆうこうこつ)があり、この2つの骨に靭帯(じんたい)(豆鈎靭帯)がアーケード状に付いたトンネルのことをいい、この間に、尺骨(しゃっこつ)神経が通っています。この症状は、先に述べたトンネルが様々な原因により圧迫されて起こる尺骨神経の麻痺症状で、症状としては小指側のシビレ感や知覚の低下がおこり、更に症状が進むと、小指側の筋肉が痩せていき物がつまみにくくなることがあります。

原因

トンネル内、その周辺での圧迫、外傷による骨や靭帯の異常などがあげられます。

治療

安静にしていることが大切であり、症状の軽いものや一時的なものは、温熱療法や低周波治療、ハリ治療が効果的で、続けてもらうことが早く治す良い方法です。長期にわたっても症状の回復が見られない場合は、手術が必要な場合もあります。

【ガングリオン】という病気は良性の生き物〔良性腫瘍(しゅよう)〕の1種です。全身の関節にできますが、特に手首の関節(手関節)に多くできます。

ガングリオンは風船の様に袋状になっており、中にはゼリー状の液が入っています。少しずつ大きくなっていくため、打撲や、捻挫したとかの覚えがないのに痛みを感じるようになります。特に手首(手関節)を曲げたり、伸ばしたりしたとき痛みが強くなります。又、手首をよく見ると大豆くらいの硬いできもの〔腫瘍(しゅよう)〕に気付きます。

治療方法はこの【ガングリオン】の液を抜き取ることが必要です。ゼリー状の液を抜き取ることで痛みが消えます。しかしゼリー状の液を抜き取った後にも再発することがあります。

再発が繰り返され神経を圧迫する場合は手術的に切除することがあります。いずれにしろ良性のできものであり自然に消えることも多く、骨や関節そのものには変化を及ぼすことはありません。

長時間歩いた後などに、太ももの付け根が痛いとか、だるいという感じを覚えた事はないでしょうか?また、あぐらをかきにくいとか、和式便所をまたぐのが辛いといった事はないでしょうか?これらは変形性股関節症の初期症状の1つです。この変形性股関節症とは股関節が、長年の使用や骨折や脱臼、特に幼児期の脱臼の後遺症等で変形してくる事により、様々な症状を出す疾患です。

この変形性股関節症による痛みや、だるさといった症状は、時として、腰、膝、太もも等に出てくる事が有り、腰痛や坐骨(ざこつ)神経痛、または筋肉痛や股関節症などと間違われやすい疾患です。腰痛や坐骨神経痛の診察の際に股関節の動きや痛みを調べるのはこの理由からです。

では、この股関節とはいったいどの様な構造と働きをしているのでしょう。股関節は、骨盤にある寛骨臼(かんこつきゅう)と大腿骨(だいたいこつ)と呼ばれる人体で最も太く長い骨の間にある関節で、ボールの様にまるい大腿骨の頭を、臼の様にくぼんだ寛骨臼がつつんでいます、さらにこの周囲を太くて強い筋肉が覆っています。この関節は、大変大きく複雑な動きが出来るとともに上半身の体重を支え、歩行やその他の運動の際に大変重要な働きをします。このため、この関節に障害が起こると歩行や立ち座りといった日常の生活動作に支障を来します。

股関節の変形がきつくなると、「痛くて歩けない、立ち座りができない、横になって休んでいても痛い」といった症状がつよくなり、日常生活が大変困難となってきます。この様な場合には、人工関節等を用いた手術が必要となりますが、症状の軽い人や、変形が少なく進行が見られない場合、電気治療、温熱療法、ハリ治療、マッサージといった保存的治療により、痛みを和らげ、快適な生活を送っていただけます。また装具療法など効果があります。さらに積極的な治療として、運動療法がありますが、これは、股関節の痛みが強くなったり、動きが悪くなると、お尻や、太ももの筋肉がしだいに痩せて弱くなってきますので、筋力トレーニングで、この股関節の周囲の筋肉を強化することによって、関節を保護し、痛みを和らげる方法です。なお治療は、長期日数を要することがありますが、あきらめずに頑張りましょう。

(いっかせいたんじゅんせいこかんせつえん)

単純性股関節炎は、主に10才以下(平均5~6才)の幼小児にみられる痛みを伴う原因不明の股関節疾患で、女児よりも男児の片側の股関節に発症することが多いのですが、発症しても比較的早く治りますので心配はいりません。

この疾患は、急に起こる場合と徐々に起こる場合とがあり、その症状は、股関節の痛みや腫れ、太ももや膝の痛み、歩き方が不自然になる、股関節を動かす範囲が痛みの為狭くなるなどがあります。

この疾患は、歩行をやめてベッド上で安静することや、消炎鎮痛剤の投与などで症状は数日で治りますが時には数週間続くこともあります。単純性股関節炎でしたら心配はいりませんが、この疾患は化膿性(かのうせい)股関節炎、結核性(けっかくせい)股関節炎、ペルテス病など大変恐い疾患の初期症状と区別が難しいので、子供が股関節の痛みを訴えたらなるべく早く診察を受ける事をお勧めします。

坐骨(ざこつ)神経痛に比べてあまり耳慣れない、この大腿外側皮神経痛とは一体どんな病気なのでしょうか?それは読んで字の如く、太腿(ふともも)の前と外側の皮膚の感覚を司る神経が障害され、この部に感覚(知覚)異常を起こす神経痛のことです。<図-1>

大腿外側皮神経は第2・第3腰椎(ようつい)から起こり、前方に向かい、鼠径(そけい)靭帯の下から皮膚の下に出て大腿の前と外側の皮膚に分布します。<図-2>

以上の神経の走行の中で、どこかで障害される為、このような神経痛が起こるわけですが、腰椎自体が障害された場合はもちろん、その他に障害の起こりやすい部位として、鼠径靭帯の下を通るところがあります。この部は、きつい下着・バンド・コルセットによる圧迫、肥満、妊娠による筋肉の緊張、長時間、股関節を曲げたままでいることなどにより障害を受けやすい部です。このようなことにより、男性より女性に多くみられます。

さて、以上のような理由により、大腿外側皮神経が障害を受けると大腿の前と外側の部がひりひりと痛んだり、感覚が鈍くなったり、という症状が現れてきます。

それでは、どういう治療法がいいのか?という問題です。基本的に保存的療法(手術せずに治す方法)でありますが、その前に下着・コルセット等による圧迫があるのなら、その圧迫を除かねばなりません。又、低周波治療・ハリ治療・マッサージ・温熱療法等も有効な治療法であります。

近年マラソン・サッカー・バレー・野球など、スポーツ愛好家が増えると共にスポーツ障害による痛みは、スポーツ人口に比例して増加しています。その1つに腸脛靭帯炎があります。腸脛靭帯は、ふとももの外側を通る強靭な靭帯(じんたい)で脛骨(けいこつ)の外側に停止します。そのため、膝の屈伸の頻度が高いと摩擦により、腸脛靭帯と大腿骨外側上顆(がいそくじょうか)の骨膜の直接的刺激、あるいは、その間にある滑液包(かつえきほう)に炎症を起こし、大腿骨外側上顆の上2~3センチの所に運動中及び後に痛みを訴えます。摩擦の原因としては、過度の屈伸動作の他に、腸脛靭帯の硬さ、走行距離の増加やスピードの急激な増加、ストレッチングの不足、休養の不足など練習内容によるものや、舗装路ばかりのランニング、同じ方向ばかり走るトラックトレーニング、アップダウンの多い舗装路でのトレーニングなど走る道が悪い場合や,O脚や踵部(かかと)の摩擦しすぎたシューズによる過回内足(そとがえしになりすぎ)などの原因が挙げられます。

症状としては、安静時の痛みはないが、膝の屈伸時にふともも外側の痛みの出現のほか、階段降下時や走行時に地面へ足底が接地し体重が負荷され疼痛は増強し、これらの動作で障害が生じます。

治療としては、局所の安静、過剰な負荷の除去のため、痛みが消失するまで練習量を減らすか休止し、ストレッチングやマッサージ、電気療法・温熱療法・ハリ治療など物理療法を行ない、痛みの軽減と腸脛靭帯の柔軟性の獲得を目指します。O脚及びシューズによるものは足底板(そくていばん)などの装具療法などで治療していきます。治療期間中も筋力の衰えを防止するための水泳や上半身のスクワット・持久力のトレーニングも有効です。

スポーツ活動は肉体や精神を鍛える方法として、近年広く生活に取り入れられていますが、間違った練習方法や過度の練習量により、さまざまな障害を起こすことも少なくありません。その中のひとつに膝の内側部に痛みを生じる「鵞足炎」という症状があります。鵞足とは膝を曲げる作用のある縫工筋(ほうこうきん)、薄筋(はっきん)、半腱様筋(はんけんようきん)という3つの筋肉の腱が付着している膝の内側の部分をいい、この部は腱が扇状に広がり鵞鳥(がちょう)の足の形に似ていることから、このような名前で呼ばれています。

この鵞足炎は鵞足そのものが膝関節の屈伸やひねりを繰り返すような動作で、摩擦を受け腱周囲に炎症を起こしたもので、膝関節の屈伸に伴い、この部を圧迫すると痛みが増強し、陸上競技、サッカー、ランニングなどに多く見られます。

治療としては、電気治療、温熱療法、ハリ治療、マッサージや、運動量を減らしストレッチングを行ったり、運動終了後にアイスマッサージをするのが効果的ですが、痛みが長期間改善されず、治るまで数ヶ月要することも少なくありません。また、この病気は股関節、膝関節、足関節の形態異常が炎症を引き起こすきっかけになる場合もあり、他の病気との鑑別が困難な場合もありますので、患者自身が勝手な判断をせず、専門家の指示をうけ治療を行ってください。

変形性膝関節症は、膝関節の内部にある「軟骨」や「半月板」(はんげつばん)がすり減ったり、半月板が断裂したりする事が原因で起こります。軟骨や半月板は、加齢とともにすり減っていき、若いときには軟骨の厚さは5~6mmほどありますが、40歳以降になると、1年に0.1mmほどすり減っていくといわれています。これにより、関節を取り囲む関節包(かんせつほう)という袋に炎症が起き、痛みを引き起こすのです。症状としては、初期では膝のこわばった感じがしたり、運動の後に少し痛みが生じるくらいですが、膝の軟骨が少しずつ摩擦してすり減るために、椅子から立ち上がろうとしたとき、長い道を歩いたとき、階段を降りるときなどに膝の痛みを感じるようになり、じっとしていても痛みを感じるようにもなります。

すり減った軟骨は元に戻ることはないので、治療期間は長くなりますが、いつまでも痛みが続くことはありません。膝を暖めて、関節をかばう筋肉を電気治療やハリ治療、マッサージなどによって痛みを和らげてあげるのが良い治療法だと思われます。

また、痛みが強く炎症が起こり、水腫(すいしゅ)のでているものでは、アイシングをして炎症を取り除き、包帯により膝を圧迫し負荷を軽減してあげる必要があります。

治療後は、再発を防ぐために、大腿四頭筋の筋力アップに取り組みます。(図1)

また、歩くときは、膝への負担を減らすために底の厚い靴をはくようにします。多少の痛みは歩いたり、筋力訓練を行うほうが改善されますが、痛みが強い場合や痛みが持続するときは無理をせず、歩く距離を短くしたり、休むようにしましょう。

膝関節は、スキー、柔道、ラグビーといったスポーツの際によく傷める関節ですが、その中でも膝の靭帯損傷は比較的多い外傷の1つです。

もともと大腿骨と脛骨(けいこつ)、腓骨(ひこつ)そして、膝蓋骨(しつがいこつ)からなる膝関節は、外力を受けやすいわりに不安定な構造なため、これを支える為に4つの大きな靭帯があります。この靭帯は(1)外側側副靭帯(がいそくそくふくじんたい)(2)内側側副靭帯(ないそくそくふくじんたい)(3)前十字靱帯(ぜんじゅうじじんたい)(4)後十字靭帯(こうじゅうじじんたい)で、(1)(2)は横方向の安定性を、(3)(4)は前後方向の安定性を保つ働きを持っています。スポーツや事故、労働災害によってこれらの靱帯を傷めると、膝の激しい痛みと腫れ、そして関節の運動制限と不安定感が出現し、歩行や階段の登り降りに支障をきたすようになります。

治療は靱帯の損傷の程度や合併症の有無、年齢等により異なります。捻挫(ねんざ)や靱帯の損傷の程度の軽いものなら、4~6週間の免荷(めんか)包帯により治りますが、靭帯が完全に断裂したもの、特に複数の靱帯が切れているときには手術が必要となることもあります。痛み軽減後も、正常な関節の動きと、筋力を取り戻すための運動療法が必要となります。さらにスポーツや仕事で負担のかかる方には、運動療法を指導、実践することもあります。運動療法を合わせますと治療期間は長くなりますが、放置するとスポーツや労働に障害を残しやすいので、焦らず治療していきましょう。

膝のお皿は外側に向かって動きやすく、膝を曲げてガクッと外のほうにはずれてしまう場合があります。膝蓋骨脱臼とはお皿の骨が外側にはずれるもので、スポーツ選手などが曲げた状態で力を入れたり、ふんばったりした時にはずれたりします。これらは多くの場合、完全にはずれるような状態より、むしろ、半分はずれるような状態が多く、こういうのは習慣性になりやすく日常生活にはあまり影響はないのですが、スポーツのさまたげになったりします。

原因としては、膝蓋骨の形・位置に異常があったり、膝蓋骨がはまる大腿骨の形に異常がある場合が多く、女性に多いのが特徴です。脱臼を繰り返すと膝蓋骨の関節軟骨に傷がついたり、骨折をおこしたりする場合もあります。

治療としては、初めての脱臼であるならば、ギブス固定をする場合がありますが大腿四頭筋の筋力運動をどんどんして、太ももの前の筋力を強くしてやることが一番で、あまり脱臼を繰り返す人には、脱臼防止用の特殊なブレース(固定装具)をつけ、大腿四頭筋の筋力強化をおこなって様子をみます。これでも脱臼を生じたり、不安感がとれない場合は手術をして膝蓋骨が脱臼しないようにする場合もあります。

半月板(はんげつばん)は、大腿骨と脛骨(けいこつ)の間に左右(内側と外側)一枚ずつある半月板で、膝を固定する前後の十字靭帯(じゅうじじんたい)とつながっています。卵白色で、上からみると、二つの半月が向かい合った形に見えるのでこの名がつきました。

たかが軟骨と思いがちですが、その役目は重要です。走ったり跳んだりした時、膝が受ける衝撃を吸収します。表面がツルツルしているので、膝をスムーズに屈伸させたり大腿骨と脛骨が脱臼しないよう歯止めの役もしています。半月板が損傷、つまり割れたり、切れたりする原因の中で多いのは、スポーツが約半数、次いで転倒、捻挫(ねんざ)、交通事故、労働災害などで膝をひねった時でて一時的に膝が動かなくなります。また、急に膝から力が抜ける「膝折れ現象」で、階段の上り下りも難しくなります。

治療に関しては、電気治療やハリ治療やマッサージなどにより痛みを軽減させます。また、「膝折れ現象」のある方には、筋力強化をはかって筋力トレーニングもおこないます。

様々ある膝の疾患のうち、膝の関節の中にある滑膜(かつまく)ヒダというものによる障害があります。このヒダは関節鏡(かんせつきょう)で見ると膝のお皿の骨の内側に、棚のようにはりだしてみえるので「タナ」と呼ばれています。このタナは、正常な人の膝でも約半数にみられ、それ自体では障害の原因にはならないのですが、異常に大きく厚い場合、膝の曲げ伸ばしのとき、関節にはされこまれたり、こすれたりして痛みを起こすことになります。またスポーツなどの使い過ぎで繰り返しのストレスが加わったり、打撲などの外傷によっても痛みを起こします。このような病気を「タナ障害」と呼びます。<図-1>

「タナ障害」は、一般的に10代の女性に多く見られ、膝のはれや熱感はなく膝のお皿の骨の内側縁に痛みがあります。(稀に膝のお皿の外側縁に痛みがでるものもある。)特徴的な症状は膝の屈伸時のひっかかり感と痛み、そしてしゃがむ、立つという動作のときのパキンという弾発音(だんぱつおん)です。また時として膝崩れという症状を伴うこともあります。

治療としては、スポーツ活動を中止して、できるだけ安静を保ち痛みを抑えるために電気治療、ハリ治療、マッサージ、包帯による免荷(めんか)などを行います。「タナ障害」は一般的に経過が良いので心配は要りません。

膝蓋骨<(しつがいこつ)ひざのおさら>は膝を伸ばす運動の際に、たいへん重要な役割をはたしています。この膝蓋骨には、大腿四頭筋(だいたいしとうきん)と膝蓋靭帯(しつがいじんたい)がついており、ジャンプやキックの様な動作を繰り返し、その部分に過度のストレスが加わることによって、痛みを訴える状態のことをジャンパー膝といい、別名で膝蓋靭帯炎(しつがいじんたいえん)とも呼ばれています。

バレーボール、バスケットボール、サッカー、トラック競技などのジャンプを多くするスポーツ選手に非常によくみられる障害です。ジャンパー膝の発生平均年齢17.4歳と若く、30歳を過ぎたスポーツマンではあまり見られることはありません。

症状としては、運動中に膝蓋骨上下端に痛みがあり、特に下端部によく痛みが発生します。痛みのある場所に腫れを伴うことが多く、スポーツの後に痛みが強まることが特徴です。しかし、初期にはジャンプができないわけではないので、痛くないと思って続けてると慢性化しています。症状が悪化すると、運動後や長い座位の後にじっとしていても痛みがみられます。

治療としては、ジャンプ、ランニング動作の中止、練習前の十分なウォーミングアップや大腿四頭筋のストレッチング、練習後のアイスマッサージや湿布、電気治療などが効果的です。ジャンプの仕方や着地をチェックしたり、底の厚いシューズを利用しながら練習するのもよい方法の一つです。ジャンパー膝は個人の自己管理が一番大切です。

オスグッドシュラッダー病とは、バレーボールやバスケットボール、サッカーなど10歳代前半のスポーツを盛んに行う少年に多みられる病気です。痛む場所は、膝の膝蓋靭帯(しつがいじんたい)が付いている脛骨粗面(けいこつそめん)という所です。(膝のお皿の下で飛び出したところ)

本疾患の原因として、成長期における急激な骨成長による大腿四頭筋(だいたいしとうきん)の過緊張があります。大腿四頭筋は非常に力の強い筋肉で、この筋肉が収縮することによって、膝蓋靭帯が脛骨粗面を引き上げ、膝が伸びます。大腿四頭筋の停止部である脛骨粗面にランニングやジャンプなど強力な張力や着地時のショック吸収の繰り返しの負荷により牽引力が働き、脛骨粗面部の軟骨がはがされることにより、強い痛みとはれが生じます。10歳代の少年では、まだ脛骨粗面の骨に軟骨が残っており、この軟骨が柔らかいため剥がれてしまい、痛みのためジャンプやランニングができなくなります。

治療は、しばらくは運動を休み、患部の安静をとり、痛みの軽減と再発防止のために、大腿四頭筋の緊張緩和を目的に電気療法、温熱療法、ハリ治療、マッサージなどを行ないます。また、安静による大腿四頭筋萎縮の予防のためには、筋力トレーニングも重要です。

1.下腿が痛くなる場合

走ったり、飛んだりすることで、膝(ひざ)より下の骨、筋肉が痛くなることがよくあります。膝の下の下腿には2本の骨、脛骨(けいこつ)と腓骨(ひこつ)という骨があり、これらの骨が疲れて、疲労性の骨折とか、骨膜炎(こつまくえん)を起こします。また、筋肉と筋膜が痛む場合もよくあります。そのほか、アキレス腱のところもよく痛みます。以上のようにスポーツをすることによって疲労骨折、疲労性骨膜炎、筋肉痛、筋膜断裂、筋肉損傷アキレス腱周囲炎等の色々な痛みの原因となります。

2.足関節の痛みの原因

足をぐねったり、倒れたり、打ったりという外傷以外で痛みを起こす原因には色々あります。まず、スポーツをすることで重要なのは、自分にあった靴を履くことです。靴がうまく合わないことでよく踵(かかと)のところが痛くなります。また走ることで足の足底(そくてい)の筋膜に炎症が起こることがあります。これを足底筋膜炎と呼びます。またよく走る選手には、足の小さい骨に疲労骨折が起こって痛みの原因となります。走ったり、歩いたりしたときにまず踵(かかと)が地面につきます。このとき痛くなる場合は、踵の部分の厚い脂肪組織や結合組織(けつごうそしき)に傷がついていることが多く関節軟骨や袋に圧迫と緊張(ストレス)がかかるためです。以上の痛みは運動によるものですから治療としては低周波治療、温熱療法、ハリ治療、マッサージなどが良く、炎症をとる湿布、薬が効果があります。痛みがきついときはしばらく運動は休みましょう。いつまでも痛みが続くことはありませんからご安心してください。痛みが取れれば元の運動ができます。

足首の後ろにある太い筋をアキレス腱といい、この部分の腱の痛みをアキレス腱炎といいます。また、腱自体に痛みがなく、腱の周りが痛む症状をアキレス腱周囲炎といいます。一般に陸上競技やバスケットボール、バレーボールの選手によく見られる症状であります。ランニングやジャンプを繰り返すことにより、この部分に非常に大きな力が加わるため、アキレス腱部が痛み、腫れなどの症状がでてきます。

原因としては、

1.練習量が多い。(使いすぎ) これが一番多いです。

2.舗装路など硬い路面を長く走ったり歩いたりした。

3.ランニングシューズの衝撃吸収性が悪い。

など色々が考えられます。

症状としては、痛みが朝方起きるときに強く、走ったり、歩いたりして腱を使用すると徐々に和らぐという特徴があります。よって、練習を始めるときに腱は非常に痛み、練習を続けるにつれて痛みは減少していきます。このため、この痛みは慢性化しやすく、慢性化すると腫れが強くなったり、しこりができたり、動かすとギシギシと音がする場合があり、痛みがますます取れにくくなってきます。

治療としては、初期の軽い時期に2週間ランニングやジャンプを止め完全休養をとり、電気治療、温熱治療、ハリ治療、マッサージ、ふくらはぎのストレッチングなどを行って慢性化させないことが重要です。また、踵(かかと)に足底板を入れたりして、アキレス腱への負荷を防ぐ方法もあります。治った後も、ふくらはぎのストレッチングや下腿の筋力トレーニングを十分おこなって再発防止に注意しましょう。

踵骨というのは[図-1]の部分の骨で、二足起立、歩行の時にはこの狭い部分で全体重を支え、重心を一定に保つ重要な骨です。また、踵骨は大変重要な骨にもかかわらず、この骨は素焼きの焼き物のようなもので、いったん壊れると、なかなか元通りになりにくい性質をもっています。踵骨骨折は、30~50歳の大工・左官・とび職など、高所で作業する人に多くみられ、高所からの墜落、飛び降り、または階段からの転落、交通事故等によって起こることが多いといわれています。

骨折の症状は、激しい痛みのためにたつことや、歩くことが出来なかったり、くるぶしの下の方が、ひどくはれたり、皮下出血のため赤紫色になったりしますが、このような症状は数ヶ月である程度おさまります。しかし、踵の上には距骨(きょこつ)という骨があり、この間で距踵関節(きょしゅうかんせつ)という関節をつくっています。この関節はデコボコ道等を歩くときに重要な働きを果たしているため、骨折がこの関節まで及ぶと、歩くときにいつまでも不快な感覚を残すこととなります。

次に治療ですが、この骨折は骨折の仕方、程度によって治療法が変わってきます。比較的軽い場合は徒手整復の後にギブス固定を行い、その後運動療法を行なっていきます。しかし、程度のひどい場合等は、手術療法を必要とすることもあります。それでも踵の痛みが続く場合は、踵への負担を軽くするための足底板(そくていばん)等の装具療法がありますので、あせらず治療していきましょう。

よく中年以降の女性で、朝起きたときや歩き始めにかかとの痛みを訴える方がいますが、このような人の足をレントゲンでみると、かかとの部分に小さなトゲの様な骨が出ていることがあります。このトゲのように見えるものを“踵骨棘”と呼びます。この踵骨棘のできる場所には、筋肉や足底筋膜(そくていきんまく)と呼ばれる土踏まずを作る膜状の筋肉が付いており、これらに引っ張られることにより、長い月日をかけてトゲ状の骨ができます。しかし、これは結果としてできたもので、これ自体が痛みを出しているのではなく、原因は周囲の組織の炎症にあり踵骨棘ができても痛みを感じないで過ごしている方はたくさんいます。

この様な病気にかかる原因としては、長時間の立ち仕事により、足の裏の筋肉が疲労し本来の筋肉の柔軟性が失われたり、偏平足により、かかとに異常なストレスがかかるためです。また、甲の固い靴やクッションの悪い靴によって起こることがあります。厄介なことに、一度発病すると、場合によっては治療に長時間かかることがあります。

治療には、低周波や温熱療法、シップ、マッサージなどがありますが、まず、クッションが良く疲れにくい靴に変えることをお勧めします。また、足底板と言われる土踏まずやかかとなどに衝撃を和らげるものを入れることもあります。

腓骨神経麻痺とは、足の神経麻痺のうち最も多い麻痺であります。

原因は、外傷によって直接神経が切断される場合と、圧迫される場合とがあります。腓骨神経、膝の後ろから腓骨小頭(膝の下やや外側の骨の出っ張り)の下を通って前方に出てきます。この部分は皮下に直接神経が触れるので、容易に圧迫されやすく、麻痺が起こりやすいところです。圧迫の原因は、①膝の後ろの骨・軟部腫瘍(しゅよう)・骨折片による圧迫。②膝の外側部での打撲や挫傷。③長時間の正座・泥酔時の圧迫。(この場合、麻痺がわからず歩行開始時に、足をぐねって捻挫(ねんざ)と誤り、来院することがあります。)④怪我の治療中のギブス、固定副子の圧迫等によっても起こります。症状は、足および足指をそらす運動が不可能となり、足先が下垂(かすい)します。歩行に際しては、普通に足を持ち上げたのでは足先が地を離れず、患者さんは膝を高く持ち上げつま先から着床し踵(かかと)から着床する鶏様歩行(けいようほこう)となります。知覚麻痺も足の甲の部分全体に認められます。

治療は、関節が固まるのを予防するために夜間装具や歩行用の装具を装着します。場合によっては、膝の後ろに適当なスポンジパット等を入れ保護しておく必要があります。これらの保存的治療によって、神経損傷が回復すると知覚異常も正常となり、正しい歩行も行えるようになります。

有痛性外脛骨とは、思春期(12~15歳)の活発にスポーツをしている女の子に良く見られる病気です。痛くなる部分は、足の内側で足の舟状骨粗面(しゅうじょうこつそめん<図-1>)のあたりです。舟状骨粗面には、外脛骨(8歳ころから出現する骨、しかしすべての人に出現するわけではない<図-2>)を取り巻くように後脛骨筋(こうけいこつきん<図-1>)という筋がついていて、様々な動作により足の関節を、ひねったりして、外脛骨と舟状骨との間にある軟骨に亀裂が入り、後脛骨筋の持続的な緊張によって後脛骨筋を含んだ周囲の組織に炎症が生じて、走行時などに痛みが出るのです。また、シューズによる足の内側の飛び出た部分の圧迫なども原因のひとつにされています。

治療法としては、しばらくは運動量を減らしたりして、電気治療やハリ治療などで、痛みを和らげます。そしてシューズは幅の広いものにして直接シューズに痛い部分が当たらないようにクッションを当てたり、土踏まずに入れたりするとより効果的であり、早く治す方法であります。

人は他の動物に比べ、二本足で行動するという独自の機能をもちます。その為、足は全体重を支え、かつ歩行、運動の際には大きな衝撃を受けることになります。足はこの衝撃に対し、内側、外側、横の三つの弓状の構造を持つことで衝撃力を分散し、一定の部位に大きな負担がかかるのを防いでいます。種々の原因により、この弓状構造が低下したものを偏平足といい、足部の痛み、不快感、疲れ易さなどの症状をひき起こしたり、外反母趾や他の疾患の誘因となります。

原因は①先天性 ②筋肉や靭帯(じんたい)が弱くなるためにおこる(静力学的) ③外傷性 ④麻痺(まひ)性に分けられますが、最も一般的な偏平足は②の原因によるものです。これは更に年齢により、幼児期偏平足、青年期偏平足、成人期偏平足に区別されます。幼児期偏平足は筋肉や靭帯がまだしっかりしていない時期に、無理に立たせたりすると足は体重を支え切れず偏平足となります。青年期偏平足は筋肉や靭帯が弱い人がスポーツや肉体労働を始めた時など、生活環境が変った時におこります。成人期偏平足は青年期偏平足をそのままにしておいた結果なるものの他に、高齢化と共に筋肉や靭帯が弱くなり、体重を支えきれずに偏平足となるものがあります。

治療は基本的に、偏平足であっても痛みなど症状がない場合は放置しておいてよく、症状があるものに対して行います。幼児期偏平足では筋力をつける体操が主体となりますが、歩行するようになるとともに筋力がつき、5才ごろには正常となるので心配はいりません、青年期、成人期偏平足は筋力強化と足底板を用いた治療が主体となります。いずれにせよ、手術対象となるものは稀ですので安心して治療を続けてください。

皆さんは、長い時間歩いたり、走ったりした後に、足の裏が痛くなった経験がありませんか?

これは、足の裏にある足底腱膜(そくていけんまく)という、踵骨(しょうこつ)から足指にかけて扇状についていて、土踏まずの一部を構成し、ランニングやジャンプ等の時に伸びたり、縮んだりして、衝撃を吸収するスプリングの役目をする厚い膜です。この膜が使いすぎ等によって炎症を生じ痛みを起こしたものを言います。

主に陸上競技の長距離選手や大衆ランナーに多く見られる障害の一つですが、スポーツ選手だけではなく、足の形の異常(偏平足、甲高の足、外傷後の変形、筋力の低下等)のある人や、立ったり、歩いたりする事の多い一般の人でも痛みを起こします。

症状としては、足の裏を押さえると痛みがあり、足全体に負荷が加わると足先の方へ痛みが走ったり、足指を上へ曲げるとズキズキとひどく痛みます。

次に治療法としてはまず安静が第一であり、運動後の冷却、その後のマッサージやハリ治療、また青竹踏みなどのストレッチングを十分に行います。それから、土踏まずの部分にパッドを入れる装具療法やテーピングを併用すると大変に効果的です。加えてショック吸収力の良いシューズを選ぶ事も大切です。また、痛みがひどければ1~2週間の安静と、足の裏に負担のかかりにくい、水泳や自転車のようなトレーニングを行うことをすすめます。

滑液包(かつえきほう)は、皮膚、腱、靭帯、骨、などの間で摩擦を少なくしたり、クッションの役目をするもので、関節の機能を円滑にするために、多く存在します。この滑液包が、何らかの原因により、炎症を起こし発病したものが滑液包炎となります。足にある滑液包については、アキレス腱が踵骨(かかとの骨)に付く部分の前方(アキレス腱皮下包)や、踵骨(しょうこつ)の後方(踵骨下滑液包)に滑液包があります。

原因は、不適当な靴によって踵の後方が長期間圧迫および摩擦刺激を受け、アキレス腱の後側の皮下にあるアキレス腱皮下包に炎症が起こり、痛みを訴えます。又、圧迫、腫れ、熱感が認められ、特にハイヒールを履く女性やスポーツ選手に多くみられます。同様に、アキレス腱滑液包や踵骨下滑液包も炎症が起こります。

治療は、安静に保つ事が一番です。そのために、スポーツを休んだり、足にあった靴にかえたり、テーピングで固定したり装具の使用を薦める事もあります。又、アイシングや冷湿布を行う必要もあります。痛みがきつい時には、副腎皮質ステロイド剤と局麻剤(ますいざい)の混合注射を処置する事もあります。

足根管症候群(そっこんかんしょうこうぐん)は、足首(足関節)の内くるぶしにおいて、足根骨と屈筋支帯(くっきんしたい)と呼ばれる腱をとめておくバンド役の組織の間のトンネル内で、神経が圧迫されて起こる神経障害です。

足の裏側や足の先にかけてしびれ感や、ぴりぴりするなどの知覚異常が現れたり、なかには足首の内側に疼痛(とうつう)を生じることもあり、夜間にしびれがひどくて眠れないこともあります。さらに進行すると足の裏側や足の先の筋力が低下して歩行に支障をきたしたりします。

特徴的なことは外出から帰り、屋内暖房や入浴によって急に足部が暖められると、足の裏側になんとも言えない違和感や灼熱感が生じて、足部を冷やしたくなるほどの症状が出たりします。

原因としては、はっきりとしない原因不明のものもありますが、外傷(骨折や脱臼など)のあとに起こる場合や、ガングリオン(良性の腫瘍)によるものが一番多いようです。

治療としては、まず安静を心がけることが必要です。電気治療や冷却療法を行い、また炎症を抑える薬とか湿布、軟膏を用います。痛みを和らげるために足関節を固定する方法もあります。以上のような治療でほとんどが治りますが、うまく治らない時は手術をする場合もあります。

モートン病とはあまり聞き慣れない病気ですが、主に中年以後の女性によく見られ、歩行時(荷重時)に足の裏に明かな原因もなく、急に激しい痛みや感覚異常をおこす神経・血管障害の一種です。

足の裏には内・外側足底指神経(そくていししんけい)や総足底指神経(そうそくていししんけい)、動脈が深横中足靭帯(しんおうちゅうそくどうみゃく)の下を通り足指に分布しています。その神経や動脈が通過する部分は非常に狭く、なおかつ硬く固定されている為、足指を動かすときに負担がかかりやすい構造になっています。特に第3・4足指間は運動性が大きい為に障害を受けやすい部分です。姿勢異常(偏平足など)のある足や窮屈な靴を履き続けるとその部分に持続的な圧迫刺激が加わり、上で述べた神経や動脈に病変が生じます。いったん障害を受けると、肘をぶつけた時に経験するあの電気ショックのような激しい痛みが爪の先の方へ走ったり、あるいは「ズキズキ」とした痛みや「ジンジン」としたシビレ感などが数秒続くこともあり、窮屈な靴は履けなくなり、体重をかけることさえ不安に感じることもあります。

それでは次に、どんな治療法が良いのか説明しましょう。まず、靴自体に問題(不適合なもの)があるものなら、圧迫などの刺激がかからないような少しゆとりのある靴に取り替えることが望ましく、それと共に足の裏にパッドのようなものを敷く装具療法を併用すれば、より一層の効果が期待できます。また、周囲の筋肉疲労を和らげたり、血液循環を良くする為にマッサージ・電気治療・温熱療法・ハリ治療なども効果的です。

おわりに、基本的には保存的療法(手術しない方法)が主ですが、明らかな病変が見られ、耐え難い痛みが続くようなら最終的に手術という場合もあります。

シンスプリントとは走ったりすることにより繰り返される慢性的な刺激が、下腿の前面に加えられるもので、脛骨過労性骨膜炎(けいこつかろうせいこつまくえん)ともいいます。一般に陸上競技の選手やランニング、ジャンプをよくするバスケットボール、バレーボールの選手にみられるスポーツ障害であります。すねの内くるぶしから10cmくらい上のところに痛みがあり、指で押すと飛び上がるほど痛いこともあります。始めはランニングのみで痛みを感じますが、進行すると練習後でも痛みがあり、歩くのも痛くなってきたりするのが特徴です。

原因としては、

1.急激に練習量が増えた。(走りすぎ)

2.スピードトレーニングをおこなった。

3.ふくらはぎのストレッチングや下腿の筋力トレーニングを十分おこなわなかった。

4.ランニング時の足の動きに異常があって下腿内側の筋肉の負担がかかりすぎた。

(扁平足であることも原因にある)

5.ランニングシューズの衝撃吸収性が悪い。

6.舗装路など硬い路面でのランニングが増した。

など色々考えられます。

治療としては、電気治療や温熱療法やハリ治療、マッサージによりほとんど治りますが、症状が軽いうちに練習量を少なくするか、完全休養とし、どこに原因があるのか検討して、その原因を取り除くことが大切となります。ずるずると原因を考えることなく練習を続けると慢性化し非常に治りにくくなります。また、踵(かかと)や土踏まずに足底板を入れたり、自分の練習後などに氷によるアイスマッサージを行うことも効果があります。治った後も、ふくらはぎのストレッチングや下腿の筋力トレーニングを十分行って再発予防に注意しましょう。

捻挫の発生機転は、関節に強い力が加わって関節に正常な可動域(かどういき)を越えて、靭帯を損傷した状態を言い、次の3つに分類されます。

1.軽度-靭帯が伸ばされたもの。

2.中度-靭帯が部分断裂したもの。

3.強度-靭帯が完全断裂したもの。

足関節捻挫の治療は、その損傷の程度により異なってきます。軽度の捻挫(靭帯が伸ばされたもの)の場合は、湿布を貼ったり、安静にしていれば良いのですが、中程度の捻挫(靭帯が伸ばされたもの)の場合は、弾力包帯やテーピング、アルミ板(副子)による固定などをし、腫れや痛みがとれ損傷された部分が、十分に修復された状態で固定を除去します。そして、強度の捻挫(靭帯が完全に断裂したもの)の場合は、骨折同様にギブスによる固定が必要で足関節では4週間前後の固定が必要となります。

これらの中程度や強度の捻挫を放っていたり、途中で固定を除去してしまうと習慣性の捻挫となり、いつまでもはれや痛みがひかず十分な力や動きが取れなくなったり、外からの軽い力ですぐに捻挫を起こしたりします。

これからスポーツをする子供や、仕事をする人は特に気をつけ、ただの捻挫だと思わず指示に従って十分な治療を受けて下さい。

三叉(さんさ)神経痛は、50才以降の女性に多く発症し、発作的に起こり堪え難い激痛で、その痛みはよく灼けつくような、針で刺すような、あるいは電撃性の痛みと表現されますが、その痛みは比較的短時間で消失するのが特徴です。

そして、痛みの現れる部位はⅡ・Ⅲの部位が一番多〈図-A〉、Ⅰが痛むことはほとんどありません。

また、痛みは一日数回あるいはそれ以上の間隔をおいて間歇的(かんけつてき)に起こり、笑い等の顔面の表情の変化、食事、会話等によって痛みが誘発されるため、患者さんの表情が暗くなるのはこの為です。これ以外に三叉神経痛には、誘発点とよばれるポイントがあり、ここを刺激すると痛みのない時でも痛みが出現する事も特徴です。

これまで原因不明とされてきた三叉神経痛も、近年になって脳の動脈が三叉神経を圧迫しているという事が解ってきましたが、まだはっきりとした原因は不明のままです。三叉神経痛は、原因を見つける事は大変ですが、三叉神経痛になった人達は、長寿の人が多いという報告がありますから、しっかり治療していきましょう。この治療は神経の興奮を弱めたり、遮断するために内服薬・神経ブロックを行います。その他電気治療やハリ治療は、痛みを抑える作用がありますので併用をお薦めします。

皆さんは、様々な顔の表情が、表情筋(ひょうじょうきん)と言う多くの筋の微妙は動きによって作られている事をご存知でしょうか?

末梢性顔面神経麻痺(まっしょうせいがんめんしんけいまひ)とは、この表情筋を支配している顔面神経自体が外傷や炎症、腫瘍(しゅよう)などの様々な原因によって、正常に動かなくなってしまうために起こる病気の事なのです。

ちなみに、顔面神経麻痺にはこの麻痺以外に、脳の病変によって結果的に顔面神経が麻痺する中枢性顔面神経麻痺(ちゅうすうせいがんめんしんけいまひ)と言われるものもありますが、これは顔面以外の麻痺を伴う事もあり、末梢性顔面神経麻痺とは多少症状の異なる麻痺であります。

さて、末梢性顔面神経麻痺になってしまうと、思うような表情を作る事は当然出来ず、目を閉じたり、額にしわを作る事が特に困難となり、舌の前3分の2の味覚障害や聴覚過敏などを伴う事さえあります。また、これは片側のみに起こる事が多いため、顔は左右非対称となり歪んで見えてしまいます。

しかしこの様な症状は症例によってその程度がまちまちで、治療期間も3~4週間程で回復が見られるものから、長期間をようするものまであり、まれにほとんど回復が見られず、著しい顔の変形を残してしまうものもあります。又、この麻痺は特にそれらしい原因なしに起こる事も少なくなく、時として目が覚めた朝に麻痺がすでに形成されていると言う事もありますので、表情の異変などに気付いた時は早期に診察を受け治療を行って下さい。

治療としては、表情筋の運動訓練やハリ治療、電気治療などで顔面神経に刺激を与え、その機能回復を促すと言う方法が主となります。

鍼灸治療は、漢方薬とともに、中国で発達してきた東洋医学の一つで、ハリをツボや痛い所に刺入したり、電気を通したり、もぐさを使ってツボや痛い所を温める方法です。

ハリ治療が効果があるのは、慢性の首部痛、腰痛、肩こり、頭痛、自律神経失調症、外傷後鎮痛、消炎等です。

ハリを刺入する場合は、患者さんの病気や体質によってそれぞれ異なりますので最も良いツボ、及び痛い所を捜してハリを刺入します。

ハリ治療が効く理由は、

ハリの刺激によって脳の中よりエンドルフィンという物質(脳内麻薬の一種)が生産されて痛みを和らげる。

ハリの刺激のために本来の痛みを脊髄の所で和らげるためです。(自律神経の調節・免疫機能の調節)

ハリの刺激によって自律神経から血管に作用し、血液循環を改善します。

ハリの刺激によって知覚の鈍麻、消失あるいは運動麻痺のような神経機能の減弱および、内臓諸器官の機能減退に対して、興奮させる。 等です。

灸治療については、

血液像(赤血球、血色素量など)、血液凝固時間の短縮、あるいは循環系に対する作用

が認められています。(増血作用・止血作用・強心作用など)

最近、私たちの社会には、精神的にも肉体的にもストレスが加わることが多く、知らず知らずのうちに肩がこったり、首・項(うなじ)・頭が重くなったりすることが多いようです。このように、力仕事、事務、または家庭内の様々な出来事による精神的緊張にもハリは良く効きます。

腱とは、手足などを動かす筋肉の動きを骨に伝える細く丈夫な組織です。腱鞘はトンネル状に腱の周りにあり、腱がスムーズに動くためや、腱が浮き上がらないようにするための役割をしています。腱鞘炎とは、そこの腱および腱鞘の炎症をいいます。 腱鞘炎を起こしやすい部位は手指では、親指のつけねの内側が多く、中指、薬指がこれに次ぎ、よくみられます。手首では、手首の親指側に多くみられるドケルバン腱鞘炎(けんしょうえん)があります。

原因

一般的には、手の使い過ぎなどの反復する手の動作の刺激によるものが多く、また、捻挫や外傷(けが)などに引き続いて起こることもあります。また、特別の誘因なく起こることもあります。

症状

炎症を起こしている腱と腱鞘との間のすべりが悪くなっているものが多く、例えば、親指の腱鞘炎では、手のひら側の指のつけねに曲げたり伸ばしたりした時の痛みや、押した時の痛みがあります。ときに、発赤、熱感、腫れをきたすことがあります。腱のすべりが非常に悪い場合は、ばね指といって、指の曲げ伸ばしの時にひっかかって、カクッと伸びたり、カクッと曲がったりする状態となることがあります。また、親指の曲げ伸ばしの際に、親指の根もとで腱の腫れ(腫瘤)が動くのがさわってわかる時があります。中指、薬指や他の指に関しても程度により同じ症状がみられます。時々痛みが第2関節であったり、指のしびれ感であったりすることもあります。手首の親指側の腱鞘炎(ドケルバン)では橈骨茎状突起(とうこつけいじょうとっき)を中心として、腫れや圧痛ときに熱感、発赤をきたすことがあります。診察時に、親指を中に入れて手を握り、手首を小指側に曲げさせると痛みが誘発されます。

治療

誘因となっている職業上の負担、スポーツ、家事などの刺激を避け、局所の安静を保ちましょう。包帯(ほうたい)もしくは副子(ふくし)による固定は、更に局所の安静を保てるので有効です。腫れ、熱感、発赤がある時は冷やすか冷湿布をして、風呂で温めることは避けましょう。

1 冷やすとどうなるか?

血管を収縮させ新陳代謝を抑制し、痛みを伝える神経の感受性を低下させて、直接的な鎮痛(ちんつう)効果があります。

冷やす方法

湿布・・・・・痛みを和らげ炎症を抑える作用があります。

アイシング・・・氷や保冷剤などを使い炎症を起こしている疾患(捻挫、打撲)に対して炎症を抑える作用があります。

2 温めるとどうなるのか?

温めると血管が拡がり、血液循環がよくなります。その結果、血管内の老廃物(痛みの元になる物質など)が除去され新陳代謝を促進し、痛みやこりがとれ、筋肉の緊張を和らげます。

温める方法(温める方法には2種類の方法があります。)

水などを使う温熱(お風呂)

乾いた空気を中間に利用した乾熱

a電子レンジの原理を利用したマイクロ

b温湿布の原理を利用したホットパック

c蒸しタオルを幹部にあてて温める

注)骨折の場合は、温めると逆効果になる場合もあるので、医療スタッフの指示に従いましょう。

【参考】 家庭でホットパックを代用させる方法

コンニャクをお湯で温め、温まったらビニール袋に包み、患部に置きます。但し、あまり温かい時間が、長続きしないのが欠点です。

結論はどちらでもよいのですが、目的に応じて炎症期には冷やし、回復期には温める。それ以外は、冷やすのがよければ冷やす。温めるのがよければ温める。これらが一番良い方法であり、それも気持ちがよく軽快に感じる温度が、痛みの局所が求める適温で治療効果が最も高いのです。

近年スポーツが盛んになるに連れて、スポーツ選手の過度な練習による障害の1つとして疲労骨折という障害が増えてきました。

【疲労骨折とは】

倒れた際に手をついたり、重たい物を足の上に落とすなど1回の大きな力によって発生する骨折とは異なり、過度のトレーニングなどにより骨の同じ場所に繰り返し加わる小さな力により発生する骨折をいいます。例えば、針金を何度も曲げ伸ばししているとついには折れてしまうこととよく似ています。

【要因】

身体の要因

偏平足・O脚などの骨格の形態や筋力不足

トレーニングの要因

トレーニング方法の誤り(ウサギ跳び等)や体力に合わないトレーニング量

環境の要因

デコボコ道や床の硬い体育館でのトレーニング、体格・体力に不適切な靴や用具

【疲労骨折の発生部位(場所)】

ほとんど全身に起こる可能性がありますが、多くはランニングやジャンプなどにより発生する脛骨(けいこつ<むこうずねの骨>)・中足骨(ちゅうそっこつ<足の甲の骨>)、ゴルフスイングなどにより発生する肋骨(ろっこつ)に見られます。

【症状】発生する部位により多少の異なりはありますが、最初は運動時の軽い痛みであり安静により軽快します。しかし運動の継続により強い痛みに変わっていき安静にしていても軽快しなくなります。又、脛骨や中足骨では歩行の際痛みが発生するなど、日常生活においても支障をきたすことがあります。

【治療方法】

まず第一に原因となったスポーツ、トレーニングを中止し安静(2~4週間)をはかることが一番です。ギプス固定はほとんどの場合必要無く、電気治療、温熱治療、ハリ治療などの治療をおこなっていきます。スポーツに復帰するまでには、年齢や骨折部位、体格等にもよりますが1~3ヶ月程度必要です。

小児の成長痛とは、3才から10才までの子供にみられる病気です。

私たちの外来へ毎週といってよいほど、下肢が痛いということで母親に連れられてくる子供がいます。多くは「夜間に突然、膝とか足が痛いと泣き出すのですが、どこか悪いところはないのでしょうか?」と心配しての来院です。診療をしてみますと、びっこはなく普通に歩きます。足の長さも左右差はなく、皮膚の感覚も普通で、神経の麻痺(まひ)も見当たらず元気にしていることがほとんどです。念のため、レントゲンをとってもらいますが、何の異常も見当たりません。これらの場合たいていは、「いわゆる成長痛ですね」とお母さんに答えます。しかし、重大な病気を見逃さぬように、痛みが長く続き本当にびっこをひいておれば、すぐに来院するようにとお母さんに伝えておきます。

成長痛という病名は古くからよく用いられてきましたが、最近「成長に伴う下肢の痛みというものが起きるのだろうか?」という意見が多いようです。といのは、下肢の痛みを訴える子供の多くは、神経質な子供であったり、一人っ子、長男、祖父母と同居しているというような特徴をもっていることが多いことから、むしろ心の不安・不満などの精神状態が不安定なときに身体的な痛みとして表現される身体反応ではないかと考えられてきています。

子供さんの多くは、この成長痛であるようです。しかし、なかには非常に重大な病気(例えば骨腫瘍、骨折、捻挫、骨髄炎など)である場合がありますので、下肢が痛いと訴えた場合、かんたんに考えず医療機関で診てもらうことが重要だと思われます。

子供の骨には大人と異なる特有の機能、形態があります。例えば、①弾力性に富む。②成長する部分が存在する(骨端軟骨)。③骨の膜が丈夫である。等の理由から、骨折においても大人の骨折とは全く別のものと考えねばなりません。したがって、子供は、たんに大人を小型にしたものではないのです。

近年、子供は家の中で遊んだり、塾で勉強したりして、スポーツなどで体を動かす機会が少なくなってきました。また好物しか口にしないため、骨を強くするカルシウムが十分に補給できない等のデータもあるように、子供の骨折は生活環境と密接な関係にあるといえます。

さて、子供達は様々な場面で骨折し医療機関に運ばれてきますが、治療は原則として特殊な例を除き、保存的(手術せずに治す方法)に行います。その方法として、折れた骨を正常な位置に戻す整復。その整復位を保持したまま、一定期間固定し、骨がつくのを待ちます。軽症の時は整復を必要とせず、固定するだけで治る場合もあります。固定についても、やはり骨折した部分、程度により、期間、材料(ギプス)が異なります。

子供の骨折は大人の骨折に比べ、骨の再生力が旺盛で、多少の変形を残して骨がくっついても成長の過程において自然修復される等、治療上有利な特性を持ちます。また、固定をとった後のリハビリも関節が柔軟なためあまり必要ではなく、日常生活で動かすことがリハビリとなります。

関節は複数の骨から成立し、その骨を関節包という袋が大きく関節全体を包んでいます。関節ネズミとは、この関節を構成する構成体(骨、軟骨)の一部が様々な原因で関節包内に遊離(ゆうり)した状態のことです。

症状としては、この遊離体が関節内を自由に浮遊するため、関節の間に挟まってしまうと関節の支持力が突然失われたり(膝折れ現象)、関節の動きが著しく障害されたり、強い痛みを出したり、関節内に水がたまったりします。しかし、遊離体が関節の間に挟まっていないときは強い症状は現れません。遊離体が出現する原因としては、外傷による関節内での小さな骨折や、変形性関節症、離断(りだん)性骨軟骨炎、慢性関節炎などによって出現します。出現様式は、例えば変形性関節症に由来する関節ネズミは下図のようになります。

関節ネズミのよく出現する関節としては膝関節、肘関節、足関節、股関節などがあります。また、好発年齢は原因となる病気により異なりますが、10~70歳までの幅広い年齢層でみられます。

治療法としては、湿布、関節の安静、電気治療、温熱療法、ハリ治療、マッサージを行ない、その関節の炎症症状がおさまるようにします。しかし、関節のカントン症状が繰り返し出現し痛みが続くものや、慢性的に水がたまったり、長時間関節が著しく動きにくくなった場合などは、手術で遊離体を摘出することにより改善されます。

スポーツ選手だけでなく、健康や体力強化のために運動を行っている人にとって、スポーツやトレーニングの前に準備として、ストレッチングをすることは大切であります。しかし、このストレッチングの不足や筋肉疲労、又筋力の低下(4~6月のシーズン当初の筋力が十分に強化されていない時期)などの時に起こしやすい障害の1つに、“肉ばなれ”があります。

“肉ばなれ”とは、筋肉の損傷で、走ったり飛んだりする時に、瞬間的に急激な強い力が加わり「バシッ」というような音を感じ、強い痛みと共に走れなくなり、歩行も困難になる状態をいいます。それは筋肉の繊維の一部が断裂しているのです。

肉ばなれを起こす筋肉には、ハムストリング〔太ももの裏の筋肉〕、大腿四頭筋(だいたいしとうきん〔太ももの筋肉〕)、腓腹筋(ひふくきん〔ふくらはぎ〕)が多いとされています。

治療においては、筋肉中の出血や腫れに対し安静、冷却、圧迫、挙上、にすることなどによって、筋肉の損傷を予防します。特にテーピングや弾性包帯による圧迫は、肉ばなれの部位にかかる負荷を軽減させます。また、筋肉の痛みを抑えるために、電気療法や温熱療法、ハリ治療及びマッサージを行います。

治癒の経過としては、良好だと、治療期間1週間経過としますと、痛みはかなり軽減し、2~3週後には回復の程度に応じて軽いランニングが可能となり、4~5週間後には痛みもなくスポーツに復帰出来ると思います。しかし、再発予防には十分な注意を払い、決して無理をせず、適切なウォーミングアップやストレッチング、クールダウンを取り入れるようにして下さい。

連携駐車場完備

連携駐車場完備 カード払いOK

カード払いOK 予約優先制

予約優先制

患者さまの声から

患者さまの声から

ご来院前のよくあるご質問

ご来院前のよくあるご質問

連携駐車場完備

連携駐車場完備 カード払いOK

カード払いOK 予約優先制

予約優先制

産前のマタニティ整体は・・・

産前のマタニティ整体は・・・

産後の産後骨盤矯正は・・・

産後の産後骨盤矯正は・・・